| 2024年4月9日(火) |

| 今日の一枚(22) |

今年のサクラは、満開時期が遅いよね。近年は3月末前後が多いように思うが、今年は昔と同じくらいになった。うちのソメイヨシノも一昨日~今日にかけて満開になった。久しぶりに青空を背景に咲き誇っていた。ちなみにカリンは満開を過ぎて散りかけている。

|

|

|

| 2024年3月26日(火) |

| 紅麹サプリの健康被害 |

小林製薬・紅麹サプリメントの健康被害。未知の成分が検出されたっていうけど、それが腎疾患の原因なのだろうか。カビ毒で知られるアフラトキシンの生産菌Aspergillus flavusは、熱帯地方に生息するカビだが、日本で味噌、醤油、日本酒生産に不可欠なコウジカビと同属である。中でもニホンコウジカビと呼ばれるAspergillus oryzaeは、同属どころかA. flavusから人間が発酵に使って派生させた種類で、アフラトキシンを生産する能力を失っているだけのようだ。

コウジカビと同属のカビからアフラトキシンが見つかった時に、日本の専門家たちは一様に驚き、コウジカビがアフラトキシンを生産してないか懸念したといわれる。結局、杞憂で終わったのだが、紅麹の場合はどうなんだろう。ベニコウジカビはコウジカビとは別属だが、遺伝子の変異等でそれまでは知られていなかった成分を作る株が偶然出来たとか、大量培養する時に意図しない別株が混ざってしまったとか、そういうことなのかなぁ?

小林製薬のサプリメントはよく利用しているけど、紅麹サプリは使ってないので、自分の健康については心配してないが、原因は気になる。

|

|

|

| 2024年3月14日(木) |

| 中国からのフィッシングメール |

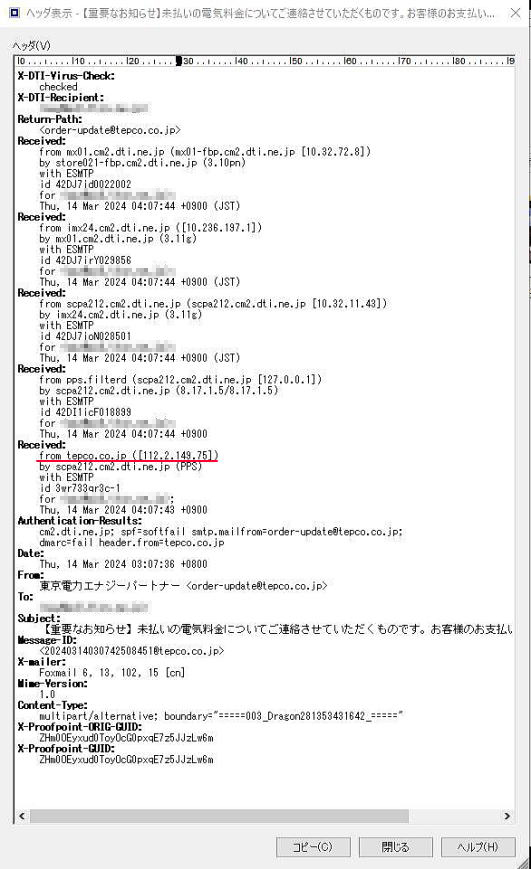

ここ数日、東京電力エナジーパートナーが差出人となった支払いの督促をするメールが頻繁に届くようになった。

見出しは…

【重要なお知らせ】未払いの電気料金についてご連絡させていただくものです。お客様のお支払い方法が承認されません

…というもの。はあ? 「お支払い方法が承認されません」ってところで、すでに怪しさ満点なんだけど。

アドレス情報を見ると、order-update@tepco.co.jp になっていて、一見、ホンモノのように見えるのだが、東京電力管内ならいざ知らず、なんで完全に管外のうちに来るのよという話。

こういう場合って、アドレス情報だけの確認では不十分で、メールソフトで「ヘッダ表示」を選択すると、さらに詳しいことがわかる。

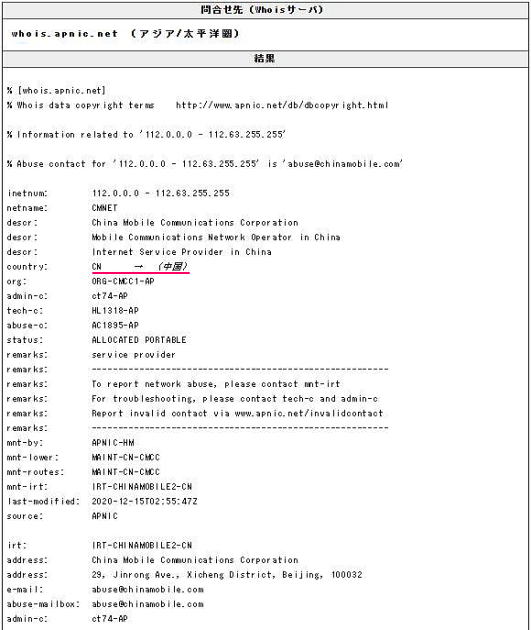

最後の「Received:」に from tepco.co.jp と書かれているが、肝心なのはその続きのIPアドレス。112.2.149.75 をドメインIPアドレス検索サイトで検索すると…

出ましたよ。これはわかりやすい(笑)。

ちなみに14日午前8時半時点での東京電力サイトでは、【東京電力(TEPCO)を装った不審なメールにご注意ください】という注意喚起がされているのだが、そこには…

「電気工事のお申込み」手続きに関する、弊社東京電力エナジーパートナーもしくは東京電力パワーグリッドからのメールは、一部サービスを除き※、「@tepco.co.jp」のアカウントよりご連絡をしておりますので、

送信元のアカウントをよくご確認ください。

…としか書いていない。中国の詐欺師は、これを知ってとっくにアドレス偽装をしているのに東京電力の対応が追いついていない。この注意喚起では、アドレスが「@tepco.co.jp」になっているのを確認して信用しちゃって、URLにアクセスしちゃった人っていそうなんだけど。

|

|

|

| 2024年3月7日(木) |

| 国内未報告種でした |

6年前に本サイト・山岳記で取り上げた奇妙なキノコ。以来、ずっとありきたりのキノコではないのではないかと思い続け、この度、学会事務局を通じて神奈川県立生命の星・地球博物館の菌類の専門家に写真を見て頂いたところ、国内では未報告の種類だろうとの回答を頂いた。

詳しくは→山岳記 何だ?コレ20

|

|

|

| 2024年3月4日(月) |

| 狂犬病ウィルスは国内に存在しない? |

群馬県伊勢崎市の一件以後、狂犬病に関する記事が出るたびに目を通したのだが、ちょっと気になる点があったので、書いておきたい。

先日、コロナ禍の際などにテレビにも時々、出演されていた医師の久住英二先生が東洋経済オンラインで、

現時点においては、日本国内には狂犬病に感染した動物は報告されておらず、国内に狂犬病ウィルスは存在しないと考えられる。

|

…と書かれていた。うーん。そんなこと断言できるんでしょうかね。

実はその前に見た記事で別の専門家は、

今の日本で狂犬病はないことになっているけど、それは飼育されている動物の場合。野生のコウモリなどに潜んでいる可能性はゼロではないので、飼い犬に予防接種を行うことは大切。

|

…と仰っていた。たぶん、正しいのは後者だろうな。久住先生はテレビで拝見した際に違和感を感じたことは過去に一度もなく、毎回、適切なコメントをされていると思うのだが、今回はちょっと違うかな。

日本においてヒトへの狂犬病ウィルスの感染事例があったのは1956年が最後で、1957年にネコへの感染事例、以後に外国で犬に噛まれ国内で発症死亡したケースが4例あるが、1957年以前に感染したコウモリ等が代々、潜在的に狂犬病ウィルスを受け継いでいる可能性が絶対にないとはいえない(コウモリは狂犬病に感染しても死なない)。可能性はどんなに低くてもゼロではない。なので「国内に狂犬病ウィルスは存在しない」とは医師も獣医師も含めて全員が誰も断言できないと思う。なぜなら国内に生息するすべてのコウモリ等の野生動物を捕獲して感染の有無を調べるなんて不可能だからだ。調べていない以上、誰も狂犬病ウィルスがあるともないとも言えないのだ。少なくとも今のところ、野生動物由来の狂犬病ウィルスが飼育されている犬の間に広がっていないのは確か、としか言えないはずだ。

おそらくその感染源となる可能性が高いのはコウモリだろうが、ほかの野生動物でも可能性がないわけではないと思う。2021年にはアメリカでコウモリから狂犬病に感染した事例が5件あり、全員が発症して死亡しているようだ。アメリカと日本では生息するコウモリの種類も異なるので、一概に比較して何かをいえないが、注意するに越したことはない。

|

|

|

| 2024年3月3日(日) |

| 今日の一枚(21) |

昨日の夕方、やはり防獣フェンスの柵の上に体長10ミリ程度のへんてこりんな虫が一匹。見た目はナナフシの幼虫みたいに見えたのだが、アクロレンズ+マクロストロボで撮影すると、そうじゃなさそうな印象だ。不完全変態の幼虫なのだろうか。なにより個性的なのは、全身が粘液に覆われ、そのせいで砂粒が脚や身体に付着していた点。撮影すると、いろいろなゴミが結構くっついていることがわかり、データ上で消すハメになった。

前回の昆虫同様、今回の昆虫も赤い模様があり、特に腹部には赤いバツ印のような模様まである。同定は無理にしても、まあいろんな虫がいるわ。この寒空にも関わらず。

|

|

|

| 2024年2月26日(月) |

| いつか言ってみたいクレーム |

前回日記の乳酸菌で思い出した! 常々、テレビのCMを見るたびに妄想していたことがある。某・世○谷自然食品の「乳酸菌が百億個入った青汁」。あのCMを見るたびに思っていたことがあるのだ。あーいつか言ってみたい、言ってみたい。言ってみたくてウズウズしてしまう。言ってみたい衝動をこのまま抑えきれるか自信がない。

「乳酸菌が百億個入った青汁」を購入したので、まずは本当に乳酸菌が百億個入っているのか、3ヶ月かけて顕微鏡を覗いてカウントしてみたのですが、9,999,999,997個しか入ってませんでしたよ。百億個に足らなかったので、乳酸菌を3個追加で送って下さい!!

…ってね。あークレームしたい。クレームしたい。なんと思われようと、この魅力からどーしても離れられない(笑)。

|

|

|

| 2024年2月23日(金) |

| ネコの日 |

昨日はネコの日だったらしい。ちょうど夕方、ゴミ出しに行く時にノラネコに遭遇したので、ウ~ワンワンワン! ネコの日だからといっていい気になるなよ! と威嚇しといた。あいつらは、すぐに図に乗るので、ちょっと脅かしとかないとね(笑)。

それにしても、なんで「ネコの日」は作るのに肝心の「ヒトの日」は作らないのだ? いやいや、ほかにも不公平な動物がいっぱいいるぞ。ニホンアナグマの日とか、ハシブトガラスの日とか。もっとニッチなところで、トウキョウサンショウウオの日とかさ。まだまだあるぞ。ハラアカヤドリハキリバチの日も作るべきだし、オオシロハラミズナギドリの日、ウラシマチョウチョウウオの日、シュレーゲルアオガエルの日、チュウジョウクビアカモモブトホソカミキリの日、ニホンキクガシラコウモリの日なんかもあった方がベストだね。あと植物もそれぞれ設定すべきだし、個人的には乳酸菌の日(※)、納豆菌の日、変形菌の日なんかもぜひ加えてほしい!!

すべての生物が、「なんでネコだけなの。ボクたちの日も作れよ」と思っているよ。どう考えても。

ちなみに犬の日、愛馬の日、豚の日、にわとりの日、ヒツジの日、ヤギの日はあるらしい。あくまで検索して、ざっと見た範囲だが、牛の日は見当たらず、代わりに肉の日が出てきた。なにそれ。牛さん、お気の毒です。

※乳酸菌の日なんて、まさかないだろうと受け狙いで書いたのに、検索したら出てきた。語呂合わせで2月3日なんだとか。設定したのはカゴメ。

|

|

|

| 2024年2月21日(水) |

| 今日の一枚(20) |

昨日、菜園にあまり動かないハチがいたので、これを撮影しようとカメラにマクロストロボを装着して戻ると、すでにご不在。せっかくなので、ほかに撮るものを探したところ、おっ!!

いましたよ。何かわからないけど、体長4mm程度の微細な虫が。同定は無理っぽいが、撮影して拡大すると、細長い口吻をもっており、カメムシ目の幼虫(ニンフ)かな? というところまでが限界。アブラムシにしては身体が扁平なので、違うだろう。背中には丸い模様まで入っている。

それにしても肉眼ではまったく気づかなかったが、複眼も含めて前後に鮮やかなレッドラインが入っていて、なかなかおしゃれなデザインじゃないですか。このレッドライン引いたのは誰なんだろう?

|

|

|

| 2024年2月17日(土) |

| 最近のニュースで感じたこと |

狂犬病ワクチン(2)

前回日記の後、わが国における狂犬病ワクチン接種率のお粗末な実態をようやくテレビ番組などでも取り上げているが、今日、目にした日刊ゲンダイデジタルのネット記事には明らかな間違いが堂々と書かれていた。

ある動物病院院長のコメントが掲載されているのだが、うーん。獣医学を専門としていないボクちんでも、これが間違いということはすぐに気づく。まさか獣医師が間違えないとは思うが、どうなんだろう?

読者からの指摘で、しれっと訂正して知らん顔の可能性もあるので、スクリーンショットで掲載しておく。17日午後0時46分現在は、以下の記事がまだ生きていた。

ここで獣医師は「ヒトも動物も感染するとほぼ100%亡くなります」といっているが、「感染すると」ではなくて、「発症すると」が正解でしょ。感染の可能性がある場合は、狂犬病ワクチン接種によって発症を抑えることができるが、発症したあとはお手上げで、ほぼ100%死に至る。

獣医師は正しく「発症すると」と答えたのに日刊ゲンダイの記者が記事を書く際に間違えたのか、それともそうではないのか、大いに気になるところである。もう世代を超えて、日本の医師も獣医師も狂犬病の症例を経験していないわけで、こんなところに影響が及んでいるとは思いたくないが。

H3ロケット打ち上げ成功

おおっ、やったね!! H3ロケット打ち上げ成功、おめでとうございます!! 前回、「それは失敗といいます」としつこく食い下がった例の共同通信記者を初めとして、日本には、理系コンプレックスの塊で国益よりも自らの溜飲を下げたくて下げたくてたまらない、どーしようもないド文系さんもいっぱいいるので、「ざまーみろ」といいたいね(笑)。いや、ほとんどの文系の人はそうではないと信じてますよ。みなさんにとっても、ああいう連中は文系の価値を低下させるだけの困った存在ですよね。お察しします。

|

|

|

| 2024年2月10日(土) |

| 狂犬病ワクチン |

群馬県伊勢崎市で子供や大人12人が次々に四国犬に噛まれて負傷した件。私は、この報道を聞いてすぐに、この犬は狂犬病予防ワクチンの接種をしていたのだろうか、と頭に浮かんだのだが、まさかその懸念が現実のものになるとはね。その後の報道によると、件の犬の飼い主は予防接種をしていなかったらしい。え~~~、うわっ!!これはヤバ過ぎる。

と思って、いろいろ検索してみたのだが、それどころじゃない実態が明らかになった。厚生労働省サイトで「感染症情報→狂犬病→都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等」を見ると、さらに衝撃的な数字が並んでいて言葉を失った。接種率の高い山形県で88.4%だが、最も低い沖縄県では52.4%。全国平均は70.9%。つまり3頭に1頭くらいの割合で狂犬病ワクチン未接種の犬が、そこらに普通にいることになる。しかも犬の放し飼いを平気でしている人も中にはいるわけで、恐ろしい以外の言葉が見つからない。いくら日本国内で狂犬病の発生は長い間確認されていないとしても、この事態、大丈夫なのかね。

今回の飼い主の問題はそれはそれとして報道すべきだが、この接種率の低さはもっと報道すべきでしょ。しかもジステンパーウィルスなどの発症予防のための混合ワクチンの接種率となると、さらに低くてなんと25%らしい。まあねぇ。ペット全盛の時代にあって、誰も遠慮して本当のことをいわないので、敢えていわせてもらうけど、飼い主の癒しになる、いい面がペットにはあるといっても、このリスクに見合うほどのことなのか。正直、疑問に思う。

今回、噛まれた被害者やその家族は、怪我だけでなく、狂犬病の心配までしなければならないわけだ。いくら国内では発症例はしばらくないといっても、当事者にしてみれば、これほど大迷惑なこともないわけで、いい加減、金儲け目的での「ペット」「ペット」との大絶賛も大宣伝も、やめてほしいものだ。テレビの、ひつこいほどの犬猫ネタも鬱陶しい。ちなみに狂犬病は犬だけじゃなくて猫も無関係じゃないからね。もし国内で狂犬病の発生が確認されるとしたら、そういうことの宣伝と金儲けに熱心なバカにぜひとも感染してほしいものだし、未接種犬の飼い主が感染して死ぬ分は、自業自得で知ったこっちゃないけどね。

|

|

|

| 2024年2月2日(金) |

| 石丸伸二安芸高田市長のメディア批判はその通り |

今朝、閲覧した記事である。

「タイミングを見計らっていたが見事にはまった」 メディア批判続ける安芸高田市長、一問一答

以前から広島県安芸高田市の石丸伸二市長と議会とのバトルが話題になる度に、いい意味で「おもしろい人が出てきた」と注目していた。今回の記事でも市長の仰っていることはその通りだと思う。まあ、私もメディア側の人間だが、市長と同じように日本のメディアには、いろいろな問題があると思ってきた。たぶん、今のままでは永遠に生き残ることはできないと思う。どんなに表向きはカッコつけても、何かの機会に中身がバレてしまうものであり、国民を誤魔化し続けることはできない。例えばジャニーズ問題を見れば、すでに明白なように公共放送のNHKですら、「公共」のはずなのに、その行動原則は別に「正義」でもなく、結局、被害者よりも目先の利益を優先していたことになり、BBCという外国メディアの指摘でようやく軌道修正せざるを得なくなったわけだ。日本を代表するメディアなのに、これほど無様なことはないのではないか。こんな状態では、NHKも含めて日本のメディア全体が、ネット上で「マスゴミ」といわれても仕方ない。

こんなことを書くと「メディアで仕事をしているのに大丈夫なんですか?」といわれそうだが、私は、私が仕事をしている社の批判をしているわけではない。もし、その社から「弊社では、その点すごく気をつけてます」といわれたら、即座に「ですよね~。御社に限って、絶対にそんなことはないと信じてましたよ」といって差し上げようと思っている(笑)。その有無や程度は社によっても違うはずだ。例えば、朝日新聞は完全に「マスゴミ」を地で行く、大した正義すらないメディアのようにしか見えないが、他社の姿勢はそれぞれ違うはずだ。

実際にメディアの仕事を約30年間やってきて思うのは、社全体の姿勢はともかく、少なくとも担当者は、みなさん普通に「いい人」であり、普通に「常識的な人」ばかりである。違和感を感じたことはなく、インテリ業界だけあって、話が早いし優秀と感じることが多い。基本的に信頼できる人たちだと思っている。ただ、同じ社には、まさに「マスゴミ」を体現する人だっているかもしれない。たまたま運よく、私にはハズレが当たらなかっただけの可能性もある。それくらいのこと、当たり前だ。多くの人から構成される社員全員が同質なわけがない。日本の主要メディアの場合は、社全体が「マスゴミ」である可能性がある一方、社によっては「マスゴミ」に該当する人がちらほらいる程度かもしれない。そのどちらも淘汰されていくべきだが、メディア関係者全員が「マスゴミ」というわけではないのに、ひとまとめにして一刀両断してしまうのも、それはそれで問題だろう。

我が国には、確かに朝日新聞のようにジャーナリズムはジャーナリズムでも「選択的ジャーナリズム」と表現する方が実態に即しているとしか思えないメディアもある。わかりやすくいうと「報道しない自由」って奴だね。自社の主張に都合が悪いことはスルーし、都合がいいことは大々的に報道する。これで「正義です」といわれてもねぇ。確かに政治家側も無条件に信用できないのだが、かといってメディア側もすべては無条件に信用できない。政治家は自分たちの都合がいいように悪さをするので、メディアという監視役が必要というのは、まさに正しい。しかし、そこで終わりではなく、メディアも政治家と同じく自分たちの都合がいいように悪さをするので、やっぱり何かの監視役が必要ということになるが、それを担うものがあまり発達していないのが現状というわけだ。ずっと、そう考えていたので、石丸市長のご意見は、「わが意を得たり」である。

|

|

|

| 2024年1月27日(土) |

| 無人探査機SLIM・月面着陸に成功 |

日本の月探査機SLIMが高い精度での月面着陸に成功したとの報は、能登地震や羽田空港での事故等があって気が重くなる中、ようやく明るいニュースといえそうだ。しかし、ピンポイントでの着陸には成功したものの、太陽電池が発電しない西向きの姿勢にあることが判明。JAXAのプレスリリースを読むと、「メインエンジン自体ではない何らかの外的要因がメインエンジンに波及した可能性が高い」とある。

これってどういうことなのだろう? 問題が発生したのは月面の高度50m。こんな上空でメインエンジンに及ぶ外的要因って? 火星であれば、火星全体に及ぶような大規模な嵐が年に2度ほどの割合で発生しているらしいが、月には大気がないので嵐は発生しない。ということはごく微細な隕石が運悪くエンジンに当たったということだろうか。

いやいや。そうじゃねぇな。月で餅つきをしているウサギが杵を振り上げた時に、SLIMのエンジンに当たってしまったんだね。なるへそ~。原因はきっとそれだよ!

次回、探査の際はウサギセンサーを搭載すべきだな。

|

|

|

| 2024年1月24日(水) |

| 異論商法 |

専門家という人たちは、少なくとも自分が正しいと思っていることを発言しているはずだ、と多くの国民は思い込んでいるが、それって大いなる勘違いである。もし、そんな幻想を信じているとしたら、今すぐに捨てよう。前回の日記でも書いた養老先生のように個人的に「タバコを擁護したい」という欲求から逃れられず、メディアを巧みに利用して世論の流れを変えようとする専門家もいれば、もっと悪質な専門家もいる。

例えば、過去に本項でも何度も取り上げた中部大学の武田邦彦教授。私は武田教授の言動は、結局のところ、科学にも人にも誠実なわけではなく、要はタダの金儲けを目的としたものであり、わかりやすくいえば「異論商法」と名付けたいほどの代物だと思っている。

やはり以前、本項でも教授の著書、『生物多様性のウソ』(小学館新書)について触れたが、少なくとも生物学リテラシーがある人がこれを読めば、たぶんほぼ全員が「は?」という感想をもつはずだ。その感想をもつために本文すべてを読む必要はない。カバー折り返しの袖に書かれている内容紹介文を読むだけで十分である。そこにはこう書かれているのだ。

日本人はトキを絶滅から守りたいと思っていますが、トキに聞いてみたら意外なことに「親切はありがたいのですが、私たちはもう生きるのが辛いのです。そっと絶滅させてください」と言うかもしれません。

|

なんだこれ。こんな文章を平気で書く人が大学教授かよ。でも現実はこういう変なことを平気で書く大学教授がいて、そんな変なことが書かれている本にアマゾンで星5つの評価を与える生物学リテラシーの欠片もないド素人が日本社会には普通にいることになる。これは想像以上に根が深い。

そもそもトキには「絶滅」という概念もなければ「種」という概念すらないと思うけどね。そんな知能が備わっていると思います? 確実にないですよ。もっといえば、トキは、自分の視界に同じトキが入ってくると、それがなかまであることは理解できるが、一羽一羽のトキは、自分たちのなかまがどれくらいの規模で世界のどことどこにいるのかさえも知らない。それを知っているのは人間だけだ。人間だけが、トキが絶滅に瀕していることを知っている。トキ自身は、自分たちが絶滅に瀕していることさえも知らない。もしトキにテレパシー能力があって、どんなに遠くに離れていても、なかまと交信できるとしたら、それも可能かもしれないが、そんな能力を持たないトキがどうやって地球上におけるトキ全体の分布状況や絶滅に瀕している事態を認識できるというのだろう? 仮にトキがそれを知っていたとしても、トキが「そっと絶滅させて下さい」というかもしれない根拠はどこにも触れられていない。肝心の根拠をさりげなく省略して、しかも最後に「かもしれません」という逃げ道をしっかり用意しているところが悪質なのだ。

武田教授は科学者として実に不誠実だが、頭はいい。しかも、たまに鋭い指摘も織り込まれるので、余計にご本人の正体を見抜けにくい。どうすれば科学リテラシーもなければ生物学リテラシーもない一般大衆をだまして金儲けができるか、非常によくご存じである。

武田教授の発言には、学部生レベルでもツッコミどころが満載。『生物多様性のウソ』にもまだまだ変な発言がある。しかも、小学館新書の編集長や担当編集者に限らず、メディア関係者というのは、自分たちが流す内容が真実かどうかにはまったく興味がないことも多いし、主に文学部出身者が多い編集者に武田教授のウソを見抜く能力があるわけがない。なので、こういうお粗末極まりない本が平気で市場に流通してくるわけだね。

養老先生にしても最初からそのつもりはなかったと思うが、メディア関係者との交流が増えるに連れて、メディア関係者が、実は何もわかっていないことに気づかれたと思う。そして「一般読者はもっとわかっていないだろう」と思われたはずだ。これは、少々踏み込んだ発言をしても受け入れられる、そして世の流れを自分の都合のいいように変えられるかも、と考えられたのだろう。それが長年少しずつエスカレートしていって、とうとう「統計はウソ」とまでいっちゃった。「あーあ、やっちゃった」みたいな話しなのだが、大丈夫。一般の人は「やっちゃった」こと自体、理解できないんだから。

武田教授に対しては、生物学の専門家が『生物多様性のウソのウソ』という本を書くべきである。でも、それを書いても売れないだろう。そもそも読者側が真実かどうかではなく、話題重視、読んでおもしろいことしか重視してないからだ。そりゃそうでしょうよ。日本国民の7割には科学リテラシーがないし、生物学リテラシーに至っては9割に備わっていない。しかも頭の使い方は暗記しかないと思い込んでいるアホばかり。

|

|

|

| 2024年1月18日(木) |

| 統計は嘘? |

養老孟司先生と臨床心理士との対談が文春オンラインの記事になっていて読んだのだが、養老先生は相変わらず変なことを仰っているなぁ。

いや、ベストセラー本『バカの壁』は、大変鋭い指摘だし、その通りだと思う。ただし、いくらベストセラーといっても、ほとんどの読者はその主旨を理解はできても、では自分の場合、具体的にどの部分が「バカの壁」に当たるのか、ほとんどの人は気づきもしていないし、おそらく一生のうちに気づくこともないことが多々ある…とも思うんだけどね。それは多かれ少なかれ誰にもそういう部分があり、人間であれば全員に「バカの壁」があり、実は著者の養老先生ご自身にもどこかにあるだろうし、もっといえば先生は別の意味での「壁」を作っておられる。

養老先生は日本で最も有名な解剖学者であり、独特のポジションを確立されているとは思うが、結構、違和感があることを以前から発言されている。たぶん、このことはボクちんだけでなく、医学部出身者はもちろん、ある程度の科学教育を受けている人であれば、ほぼ全員が「は?」という感想をもつであろうことだ。

今回の対談も同じ。先生によると、「統計は嘘」なんだそうだ。全世界の統計学者はこの発言に抗議するべきだろうな。そもそも統計というものがどんなものかすらも知らない一般読者は、あの有名な養老先生がそう仰っているのだから「へぇ、統計って信用できないんだ」と納得してしまうのだろうが、もうとにかく失笑というよりほかにない。

先生ご自身も対談内で「統計はマクロの問題を解決するには、有効かもしれないけど、個人には使えないんです」と仰っている。あれ? 有効なのであれば嘘とまではいえないのでは? 有効なの?

嘘なの? どっちなの? そもそも統計ってマクロで何かをいうために発達してきた手法では? 「個人には使えない」ってそりゃそうだけど、養老先生に改めていわれなくても統計学を学んだことがある全員が、その点は理解していると思いますよ。そこからどうして「統計は嘘」と飛躍するのか意味不明だ。

この臨床心理士も養老先生のお立場に忖度して、「確率でものを考えると、自由意志をはたらかせる心の場所が消える」と、これまた変なことを仰っている。そんなこと心配しなくても大丈夫ですよ。国民のほとんどは確率でものごとを考えてませんから。なので自分が該当する確率は極めて低いマイナンバーカードの諸問題が、重大問題として見えてしまうようなアホっぷりだったわけでしょう。

養老先生は愛煙家なので、なんとしてもタバコの害を認めたくない。そこで「タバコの害は科学的に証明されていない」と主張されるわけだ。確かにタバコと肺ガンの因果関係を完璧に証明しようとすると極めてハードルが高い。仮に肺の細胞においてDNAのコピーミスが発端となって癌になったとしても、そのコピーミスが何が原因で発生したのか、突き止めるのは極めて難しい。そもそも人間の身体は複雑で、普通に生活しているだけでもさまざまな外的影響を受けている。その影響の中からタバコの影響だけを、あとから抽出するのは不可能だ。で、どうしているかというとまさに統計学の出番である。疫学調査をして、あくまでマクロで何かをいえないか調べるわけだ。こうした調査はこれまでにたくさん行われて、結果「タバコの害は限りなく黒に近い」というのが、現在の世界における共通認識である。

養老先生の主張をわかりやすくいうと、「99%黒に近い」という認識に対して、「まだ1%残っているじゃないか。100%黒じゃないのならタバコに害があると証明されたことにならない」みたいな話しであり、こういうのを世の中では「屁理屈」という。養老先生は医学の専門家なのだから、タバコを吸いたければ見苦しい屁理屈を出されなくても次のようにいえばいいだけ。

タバコが統計学的に身体によくないのは百も承知ですが、私はタバコが好きなので吸っているだけです。仮に肺ガンになっても自己責任の結果として受け入れるつもりなので、これからも好きなように吸わせてもらいます。そのどこがいけないんですか。

|

…と。

それを聞いた医者も含めて国民全員がこういうだろう。「もちろんです! 全然OKです」。健康保険の負担増につながるという負の側面もあるので自己責任では実は完結しないが、現在の社会の共通認識としては、タバコを吸うのも吸わないのも個人の自由の範囲に完全に入っている。タバコを吸っても法に触れるわけじゃない。別に小難しい「統計」や「心」の問題をわざわざ持ち出さなくても、ただそれだけのことだろう。それに気づいていないところで先生は別の意味での「壁」を作っておられるのでは、と思うんだけどね。タバコが統計学的には有害という現実と、医学の専門家としての立場との整合性がとれないことを実はホンネでは気にしていて、それに対してなんとかもっともらしい説明をつけようと汲汲としているように見える。

養老先生が活躍されればされるほど、イメージが先行して「権威」となり、すべて立派な意見に聞こえてしまうんだろうねぇ、国民は。「バカの壁」のバカほど、実に困ったものはないね(笑)。

|

|

|

| 2024年1月14日(日) |

| 本当の色はあるようでないという話 |

まずは海王星の話題から入りたい。海王星といえば、これまで神秘的なほどに濃い青色を呈する惑星として知られてきた。ボクちんも、あの青さに惹かれており、以前本項でも触れたが、PC壁紙はナショナルジオグラフィックサイトからダウンロードしたボイジャー2号が撮影した海王星の写真を使っている。実はその間に別の壁紙に変えていた時期も長いのだが、最近、海王星写真に戻したところ、この記事がタイミングよく出たのでビックリ。

記事によると「ボイジャー2号が撮影した画像のカラー合成が正確ではなく、コントラストが強調されていた」というのだ。えー、そうなの? NASAともあろうものが、不正確な写真を出していたってこと!? なにそれ。

あ、いやいや。そういえばNASAには前科がある。かつて火星探査機のバイキングが、1976年に火星着陸を果たして撮影した写真を一度公表したあと、写真の色が不正確だったとして公表し直したのをよく覚えている。あれもカラー合成の際の問題だったのだろう。今回、確認のため調べると、確かにWikipediaにも記述があった。

たぶんモノクロイメージセンサーのカメラに3種類のフィルターをかけて撮影したデータをそれぞれ電送して、受け取った地球で3枚の写真から「カラー合成」していると思うが、その際、調整に問題があったのだろう。素人目には簡単そうに感じるが、実際は意外と難しいのかもしれない。当時の技術では、そういう方法しかなかったのか、それとも今も変わらないのか、詳細までは知らないが。

さて、この記事を読んで、頭に浮かんだ本題に入る。一般人による「色の認識」って、たぶん現実とは少し違う面があると思う。例えば、日の丸って白地に赤い丸のデザインで、誰しも同じ「白と赤」を認識していると思い込んでいるが、それは必ずしも断言できない。

よく考えれば当たり前のことだが、Aさんが認識している視覚情報をBさんと共有することはできないのだ。眼から入ってきた視覚情報は大脳の視覚野で処理されて画像として認識される。しかし、そこで処理された画像をPCのようにエクスポートして第三者が確認したり、複数の視覚情報を比較することはできない。Aさんが見ている同じ物をBさんも見れば、それがどういうものか共有することは可能だが、Aさんの視覚情報を直接共有しているわけではない。眼や視神経のしくみが同じなので、おそらくAさんの視覚情報とBさんの視覚情報は同じだろう、もしくは限りなく近いだろうという推測によって成立しているに過ぎない。第三者が、両者の視覚情報は完全に同じなのか、微妙に違うのか検証することはできないのだ。

網膜にある視細胞には、桿体と錐体があり、さらに後者には波長が異なる光に対応する3種類があって、その情報が視神経により大脳に伝えられて、カラー画像として認識される。ボイジャー2号のカメラと同じしくみではないが、色を3つに分けているという点は同じだ。しかし哺乳類以外の脊椎動物では、4種類の錐体からなる四色型視覚をもつことが知られ、稀に人間にもこれに該当する人がおり、彼らが認識している「色」は当然のことながら、大多数の三色型視覚をもつ人とは違うことになる。つまり「本当の色」というのは、あるようでない。あくまで太陽という恒星が放つ太陽光の元で三色型視覚で見た時の「色」を地球上ではそう呼んでいるだけのことだ。もし、それを太陽光とは異なる波長をもつ別の恒星のまわりを回る惑星に持ち込めば、当然違う「色」に見えるはずだし、それだって四色型視覚の動物が見れば違う色に見えるはずだ。もし仮にそれ以上の多色型視覚をもつ宇宙人がいたら、さらに違った色に見えることだろう。ただ先にもいったように現時点での科学技術では、それを客観的に比較することはできない。

|

|

|

| 2024年1月11日(木) |

| 敬称か呼び捨てか |

落語家の立川志らくが、敬称の使い方に関して「松本人志はさん付けで八代亜紀は呼び捨てはおかしいという指摘がちょこちょこ見られる。間違っていません。スターは敬称略が礼儀」と仰っているらしい。

ス、スター…ねぇ。スターは敬称略が礼儀っていうけど、記事には「スターに敬称を使ったら、なぜ非礼になるのか」、逆に「スターを呼び捨てにしても、なぜ非礼に当たらないのか」その理由がどこにも述べられていない。この違い。正直「どーでもええわ」としか思わんけどね。

たぶん、これって、スター云々じゃなくて、その人にとって、相手との距離感の違いだけだと思うけどな。例えば歴史上の人物に「さん付け」をすることはまずない。徳川家康のことを「徳川家康さん」という人はいない。同じように平清盛も「平清盛さん」とはいわないし、伊藤博文も「伊藤博文さん」とはいわない。歴史上の人物は人間関係の中でも特に距離感があるからでは? 一方、社会人の友人知人レベルであれば、通常は「さん付け」をする。つまり志らくがいう「スター」もそうだけど、歴史上の人物のように面識がない距離感を感じる相手については、その人の「人となり」をまったく知らないので、人名も一種の記号のようになっているからではないか。しかも敬称にもいろいろあって、呼びやすさとかほかの要素も加わって、それぞれ適当に選択されて使用されているだけだと思うけどね。

私の場合。幼稚園の時の友人は、ある友人は「ちゃん付け」だが、別の友人は「くん付け」だった。どちらかというと「ちゃん付け」していた友人の方が仲がよかったというのも少しはあるが、単に語呂のよさで使い分けていたこともあると思う。小学校でも「くん付け」だったが、改めて思い直すと中学や高校の友人はなぜか呼び捨てに変わり、大学の友人に対しては、「くん付け」に戻っていたことに今さらながら気が付いた。うーん。この理由は自分でも説明できないわ。別に説明できなくても、相手との関係に影響なければ、人それぞれの距離感その他の要素でもって適当に決めていいと思うけどね。誰かから使用基準を押しつけられるようなことじゃない。

ちなみに今回、立川志らくさんのことを呼び捨てにしたのは、私にとって落語家は興味の対象外でもともと距離感がある。なので、お名前も記号として使用させて頂いただけ。嫌いだからというわけではない。

|

|

|

| 2024年1月8日(月) |

| 「動物」ではなく「犬猫」では? |

羽田空港の衝突事故では、炎上したJAL機の貨物室に預けられていたペット2頭が焼死したとして、ペットの客室持ち込みの是非がネット上で議論になっているという。

私はペットのような自然界の中では異質な動物をあちこち連れまわすこと自体が好ましくないと思っており、これも国内の都市圏くらいの範囲で収めていればいいが、それがさらに広がるのは問題になる可能性がある。なので飛行機室内へのペットの持ち込みが可能となれば、国内だけでなく海外からも、さらなる「ペットの移動のしやすさ」に結びつき、今、ネット上でいわれている他の乗客の動物アレルギーとか、そんな小さな問題どころではない、もっと大きな新たな問題が出てくることの方をむしろ懸念する。

政府は外国人観光客の受け入れに必死で、それは経済対策という視点で見る限り間違ってはいないと思うのだが、そもそも自然界は、経済の動きに都合よくできていない。欲深い人類は自分自身の金儲けになることを次々に探し出しては実践していくわけだが、それに耐えられるほど自然は強靭ではないということだ。動物に限らず、人も動けば動くほど、いろいろな問題が発生してくる。それは今すぐという性質の問題ではないが、長期的な視点で見ると無視できない内容だろうと予想する。これまではなんとか持ちこたえられてきたが、地球温暖化という要素が大きく影響し、これからはなんとかならなくなる可能性の方が高い。

ところでペットの航空機客室持ち込みに関して、ある女優さんがこんな意見をSNSに上げているらしい。

この問題に限らず動物たちとの共存していく問題を日本の皆さんがもっともっとみんなで話し合える世の中になっていってほしいと思ってます

|

まあ、正論といえば正論なのだが、ここでいう動物って何を指しているのだろう。動物とは、本来ペットや野生動物も含めて、地球上に存在する全動物が該当するが、この女優がいっているのはまず間違いなく「動物=犬猫」なのだ。そしてこれはほとんどの人に共通していえることであり、こういう時に「犬猫」といえばいいものを「動物」と拡大していうところが私なんかは鼻につくしウソくさい。犬猫以外の動物はそもそも関心すらないくせに。

東日本大震災の際、動物愛護団体が被災地に放置された「動物」の救助に乗り出したが、こういう団体がいう「動物愛護」なんて、私にいわせればタダの偽善だね。なぜなら彼らが助けたのは主に犬猫でしょ。畜産動物はハナから対象外であるにも関わらず「動物」と表現を拡大しているところからして「それもどうなの?」といいたくなる。確かに1ヶ所に何十頭もいる牛や豚まで助けようとすれば、膨大な手間とお金がかかるので無理というのも理解するし、そもそもいずれ人間様が喰う予定の動物なんだからわざわざ助けても…ということもあるのだろう。それは理屈としてはやむを得ないが、であれば「動物愛護団体」といわないで「犬猫愛護団体」という方が適切だ。動物愛護に力を入れているタレントもいらっしゃるが、中身は同じ。彼らはひょっとすると「犬猫だけでなくハムスターやフェレットの愛護もしてます」というかもしれないが、そうだとしても「ペット愛護」であって「動物愛護」ではない。

ただ、動物愛護もすべての動物を対象にすると、逆に有害だったりする。在来種が種を継続するには、それに近い外来種はいない方がいいが、外来種の命も大事とばかりに外国にある本来の生息地に戻すことは不可能だし、捕獲した外来種すべてを死ぬまで飼育することも不可能だ。かといって外来種をそのままにしていては在来種の存続が危うくなる。こんな状況で「動物愛護」云々をいっていたら、取り返しがつかない事態になるのは目に見えている。全員納得の答えはなく、究極の二者択一の選択が迫られているわけであり、それを理解せず、生物のことを何ひとつわかっていない人たちが「あーだこーだ」口を挟むのは有害でしかない。

|

|

|

| 2024年1月4日(木) |

| ネットワークカメラが不安定に→修理交換で復活 |

先月12日にアップした「作る! 防犯カメラシステムの構築」。そこで触れた購入後6年目を迎えるチャイナ製ネットワークカメラ2台が、この年末から年始にかけて相次いでおかしくなった。短時間ではあるが、時々オフラインになるのだ。こんなことはかつてない。

さすがに本体の半導体や集積回路自体に寿命が来たのだろうか。だが、オフラインになる原因はいろいろ。本体かもしれないが、そうじゃないかもしれない。そこで取り外して調べてみた。まず本体を開けてみると、あっさり原因が判明。基盤から8接点をもつ配線コネクターが外れていた。おそらく開ける前は基板とのハンダ付けに亀裂が入ってギリギリ接していたのだろう。それが開ける作業の衝撃で完全に外れたと思われた。

接点自体も接点間隔もそれぞれ1ミリくらいしかないので、製造時のハンダ付けが薄くて経年劣化等の原因で外れたのだろう。まあ、経年劣化くらいの理由で外れるハンダ付けも感心したものではないが、これを元に戻せば直る可能性がある。そこで拡大鏡で見ながら、各接点を再びハンダ付けする。

ところが本体を閉じて、電源とLANにつないでも、安定性が悪い。ほかにも原因がありそうだ。さらに調べるとUSBケーブルにも問題があるようだった。ある時はつながるが、別の時はつながらないのは、ケーブル内の導線が金属疲労で断線気味になっている可能性がある。そこでケーブルを別のものに交換すると、安定してオンラインが継続。問題解決だ。もう一台のカメラは、USB-ACアダプターが原因だったので、交換したところ、こちらも再び安定した。手に負えない故障に見えても、一応調べると、案外あっさり解決したりするんだよね。

|

|

|

| 2024年1月1日(月) |

| 喪中につき、新年のご挨拶は遠慮させて頂きます |

昨年は8月に父が亡くなり、私にとって重大な年となった。だが、ほとんどの人にとって、いつか必ず起きることであり、むしろ人生を終える順番が親子で逆ではなかったことは、「普通の事態」と思うより仕方ない。実際に目の前で経験すると、割と冷静に受け止めることができたし、むしろ安堵感のようなものを覚えたというのが正直なところだ。それは「父の死によって、ようやく介護から開放された」からではない。

実は父の亡骸を家に連れて帰った翌日以降、説明がつかない不思議なことが身の回りで何度もあった。それは荼毘を終えて四十九日を少し過ぎた頃まで続いたあと、パタリと起こらなくなった。ここで具体例を挙げても「お父さんの死で動転して、ありもしないものをあるように感じただけではないか」とかいわれそうなので、どんなことだったのかは触れないが、元々私はあまり感情に左右されない方だし、しかもその体験をした時は、いずれも平穏な精神状態下にあり、いきなり「それ」が起こってビックリした。すべてが錯覚だったとは思えない。きっと父が「消えてないからね。まだいるよ」と伝えようとしてくれたのだろうと思う。父らしいといえば父らしい。

昔、俳優の丹波哲郎が「霊界はある」と言い出した頃、「このおっさん、大丈夫か」と思ったものだが、私は今回の体験により、人の死後は「無」じゃないと確信するようになった。父の肉体はなくなったが、それは父が「無」に帰したことではないのだと。もし「無」であれば、寂しいし悲しい。しかし「無」でないのであれば、そんなに悲観しなくていい。しかも、亡くなる前は小脳出血の後遺症で思うように動けず、もどかしかったはずだが、死によって障害がある肉体から離れることができて、たぶん今は自由に動けるようになっているのではないか。そう考えると、ちょっと気が楽ではないか。

あーそうか。父はきっと私を安心させようと、それを伝えてから「あの世」に行ったんだろう。であれば、また会える機会はいつか来るだろう。その時を楽しみに待ってればいい。そういう意味で「安堵した」わけよ。

|

|

|

| 2023年12月25日(火) |

| 政治には金がかかる? |

自民党のパーティー券販売のキックバック問題。国民のほとんどは「政治家は陰でこっそり裏金を作って懐に入れているのか!!ケシカラ~ン」といって怒り心頭なんだろうが、本当に問題なのはそこじゃないかもよ。

確かに政治資金収支報告書にキックバック分を記載しなかったのは完全にアウトだろうとは思う。しかし昔からどうして「政治にはお金がかかる」といわれるのか。そういう話を繰り返し聞くものの、「どうしてお金がかかるのか」という詳しい解説を聞いたためしがない。これってなぜだろう?

岸田さんは広島1区選出で、ご本人は東京生まれだが、岸田さんのお父さんの時代から地元選出の政治家一家として広島では認識されている。岸田さんも当然、有権者への配慮は怠らない。総理大臣になられる前のことだが、地元町内会の運動会にも顔を出されていたし、町内どころか地区のイベントにも来られているという話を聞いたこともある。選挙区内の全地区イベントに対応するのはさすがに無理だと思うので、可能な範囲だと思うが、私はその話を聞いて「政治家って表の華々しさと比較して、結構大変だな」と感じた。逆にそこまでしないと当選できないということだろう。いくら「有権者の生の声を聞くことは重要」とか「文書通信交通滞在費が月100万円出る」とかいってみても、政治家と有権者との関係が、効率のいいしくみになっているとは思えない。

今日、たまたま閲覧したネット記事で、舛添要一・元東京都知事が、根源は「地方議員と有権者の〝ゆすりたかり〟体質」と仰っていた。これって、「政治にはお金がかかる」の図星の指摘でしょ。(以下引用)。

「例えば盆踊り行ったときに、『政治家の先生、ちょっと後で飲む金くれないのか』っていう不満が来るわけですよ。民主党の議員はくれたのに、自民党はくれないでは小選挙区制で1人しか通らないですから。結局有権者のゆすりたかりや、地方議員はその元金を親分の国会議員のところに求めていくっていうその連鎖なんです。それを断ち切らないといけない」と証言。

さらに「もう一つ、冠婚葬祭。一切、金品の授受を法律で禁止してくれと。葬式には秘書が行ったら持って行っちゃいけないんだけど、私が出たらやっぱり香典持って行く。結婚式呼ばれたら祝儀持って行かないわけにはいかない。じゃあ自分の選挙区で毎月何人死んで、何人結婚式するか。みんな『いやあ○○先生来てください』って言われて行かないわけにいかない」と。(引用終わり)。

今回の問題で、自民党の何派は記載してた、何派は記載していないという話ししか出てこないが、問題なのは政治家だけでなく、有権者も同様にご立派ではないということだろう。マスコミは、その肝心の点を指摘せず、政治家だけの問題にしようとしているように私には見えるのだが。野党だって当然、自身の経験からその裏側は熟知しているはずだ。

わかりやすくいうとこういうことだ。自民党の政治家が「いや~。実は有権者のゆすりたかりにはホトホト困ってるんです。みなさん、ゆすりたかりはやめて下さい。そうすれば我々も裏金を作らなくてすみますから」と絶対に本当のことをいわないのをわかっていて、マスコミも野党も「どうです? あくどい自民党の政治家を追及する我々は正義のヒーローでしょ」とカッコつけていることになり、やっぱり有権者同様に大変ご立派という、4者共々が実にご立派過ぎてホレボレする「わが日本国」の構図なわけだね(笑)。

|

|

|

| 2023年12月23日(土) |

| 味の素は毒? |

最近、料理研究家のSNS投稿によりクローズアップされている「味の素」。その騒動のきっかけを作ったのが「味の素が毒」だと主張する人たちらしい。へぇー知らなかったなぁ。まさか味の素が毒だと思っている人がこの世にいるとはね。

いや、実は昔から「化学調味料」という呼び方に危なっかしさは感じていた。困ったことに「化学」というキーワードから、例えば農薬とか、発がん性物質とか、そういう危険で有害なものしかイメージできない人が割といることに私も薄々気づいていた。なので味の素を化学調味料と呼んでしまうと、たとえそれがサトウキビから作られていても「化学物質=身体に悪い」という実に勝手なイメージを膨らませるバカが、当然出てくるだろうと予想したのだ。それは今回、図らずも当たってしまったということだろう。

彼らからすれば何やら得体の知れない結晶状粉末の、あの見た目である。これはもう化学調味料の「化学」のイメージそのままなので、科学も化学もおそろしいほど何も知らない人がどのように勝手な妄想を増幅させるか、容易に想像がつく。おそらく、そんな経緯もあって最近では「うま味調味料」という呼び方に変わってきたのだろう。味の素の公式サイトには、「昭和30年代にNHKの料理番組で、公共放送の立場上、製品名で呼べないため、一般名称として化学調味料が使われていた名残り」とし、「昭和60年代以降はうま味調味料と呼ばれている」とある。

すでにみなさん、ご存じの通り、味の素はグルタミン酸ナトリウムである。グルタミン酸はアミノ酸の一種であり、うま味成分として知られる。ネットの言説を読むと、一時期、石油から作られていたことを問題視する意見もあったりするのだが、サトウキビから作られようが、石油から作られようが、あるいはそれ以外の製法で作られようと、「グルタミン酸ナトリウムは、どれも同じグルタミン酸ナトリウム」というのは、“ある意味”では正しい。ホリエモンも同様なことを主張しているらしいが、実はかなり細かいことをいえば、天然に多く存在するL-グルタミン酸と、その鏡像異性体であるD-グルタミン酸は性質が異なるようだ。具体的に言うと、前者にはうま味があるが、後者にはうま味がないとされる。これは舌の味蕾にあるグルタミン酸受容体の構造に原因があるらしい。なのでグルタミン酸ナトリウムと名の付くものはすべて同一という認識は、必ずしも正しくない面が、事実としてあることはある。まあ、今回の件でいえば、その認識でも実害はないけどね。それと製法の違いによって余計な夾雑物が入り込む可能性の有無については気にする必要があるかもしれない。

「味の素=毒」説が流布されるようになった背景には、歴史的なさまざまな経緯があるようだが、その元凶のひとつが人気漫画「美味しんぼ」とされる。そこで「味の素=毒」という主張がされ、それが今日までつながっているという。私はこういうことが発生する度に不思議で仕方ない。どうして、こういうことに対して漫画原作者のような「素人」が何かをいえるのだろうか。そして、どうして、多くの人が漫画原作者のような「素人」の言説を信じるのだろうか。当たり前だが、「味の素=毒」と断定するには化学と医学の知識が絶対に必要なはずであり、その知識のカケラもない人物の言説なんて、そもそも信用に値しないと、どうして理解できないのだろう?????????

グルタミン酸の鏡像異性体について↓

公益財団法人 腸内細菌学会公式サイト

|

|

|

| 2023年12月16日(土) |

| これは根が深い |

先月のこと。父の弔問に来て頂いた3人の方々を我が家にお迎えして、いろいろなお話を聞くことができたのだが、特に印象に残った話がある。その方は生物系の研究者で、ご自身のある体験を例に出して、生物に対する認識として「これは根が深いと感じた」と仰っていた。具体的にどういうことかは、ここでは触れないが、私はその話を聞いて、まったく同感だった。

私はそもそも生物学をきちんと学んでいる人以外の大半の人たちの生物観自体が、あまり好ましくないと思っている。例えば、最近出没が問題になっているクマ。クマの問題個体を駆除しようとしたところ、行政に「クマがかわいそう」と感情的にまくしたてる電話が殺到している件にも当てはまる。マスコミもそれを批判的に取り上げながらも、「かわいそうという優しい気持ちは素晴らしいが」と批判者にも少し配慮した言葉を付け加えたりするのだが、私は常々、この人間特有の「かわいそう」とか「かわいらしい」とかの感情は、「人間対ほかの生物」の関係を考える上では必要ない。もっといえば時として有害であるとすら感じている。

人間とほかの生物との関係は矛盾だらけ。人間は「おいしい、おいしい」といって平気で牛や豚、鶏などを殺してその肉を食べておきながら、一方で犬猫などの愛玩動物には異常なほどの愛を注ぎ込む。つまり自分たちが関心を持っていたり、あるいは利害上、自分たちに都合がよい生物にしか視点を置かない。それ以外の動物はそもそも眼中にない。

クマ出没問題で行政に批判電話をする方々というのは、クマにしか視点を置かない。クマをクマモンやクマのプーさんみたいな動物に位置づけて、クマはかわいい。そんなクマを殺すなんてひどすぎる。クマに攻撃されて命を落としたり失明した人なんか眼中にない。とにかくクマだけが気になる困った方々である。でも、そういう方々が行政に批判電話をした日の夕食はトンカツだったりする。それには何の矛盾も感じないわけだ。

人間という生き物は、自分が牛や豚の肉を食べるのは当たり前で正しい行為だが、逆に自分がほかの動物に食べられるのは絶対にイヤという、呆れ果てるほどの自己中なのだ。ただ、これは肉食動物すべてに当てはまる。ライオンがインパラを襲う際に「食べたらかわいそう」と思っていては自分たちが餓死してしまうし、もし仮にライオンとインパラの立場が逆で、インパラの方が肉食獣だったとしても肉食獣である以上はインパラも「ライオンを食べたらかわいそう」とは思わないのだ。つまり自然界の掟の中には「かわいそう」という概念自体が存在しない。自然界の厳しさから離れて久しい人間が特有に抱くようになってしまった自然界の中では異質な感情であり、一見、やさしいようにも見えるのだが、実は長期的に見れば有害な側面も無視できなくなっている、といってもいいくらいである。

困ったことに文系の人の中には、「地球の生物史では過去に恐竜を始めとして膨大な数の生物種が現れては絶滅することを繰り返してきたのだから、今現在、世界中で絶滅が危惧されている生物種が何種か絶滅したとしても大して問題ないのではないか」という人が意外に多いのだが、実は生物系学部出身者全員が、この手の文系さんの妄言を聞くたびに口にせずとも心の中では「これは根が深い」と暗澹たる気分になっていると思う。実は何年も前の話だが、自然観察指導員がある会誌に自然観察会の参加者から同様の意見をいわれて驚いたと書かれていたが、よくある意見であり、珍しいことではない。いうまでもなく「よくある意見=正しい」わけではない。

似たようなことはほかにもいろいろあって、その場面に遭遇するたびに私なんかは、たぶん、この軌道修正は将来に渡って無理だろう。非常に残念なことではあるが人類は、このまま行くところまで行ってしまって、最終的には人類の存続自体が危ぶまれるだろうと思っている。文系の人はこれを読んで「たかだか何種類かの生物が絶滅したくらいで大袈裟だな」という感想を抱くと思うが、それこそ文系が文系たる所以と申し上げるよりほかにない。無知ほど、おそろしいものはなく、結構深刻な事態にあるといって差し支えないのだが、ほとんどの人はそれがどうして深刻なのか、どれほど深刻なのか、おそらく理解できないだろう。

「これまでも生物種がたくさん絶滅しているのだから、今いる生物種が人類活動の結果、たとえ絶滅したとしても気にすることはない」という屁理屈は、「どうせ人はいずれ死ぬのだから、今、おまえを殺しても問題はない」といって他人を刺し殺す殺人鬼の論理と大して変わりはない。

|

|

|

| 2023年12月1日(金) |

| やっぱり今年もいた カブトムシの幼虫 |

先日、腐葉土プールから腐葉土を取り出す作業をしたところ、やっぱりいました。カブトムシの幼虫。うちには4つのプールがあるが、そのひとつから47匹も出てきた。しかもプールの底まで腐葉土をさらったわけではないので、深いところにまだいた可能性もある。ひとつのプールにつき約50匹ということは、50×4=200匹ということになる。来夏も我が家で生まれたカブトムシが大量発生しそうである。

昨年はプールとは別のところに腐葉土の山を作って、そこへ幼虫を埋めてやったのだが、今年は腐葉土を半分以上取り出した同じプール内に幼虫を戻す方法に変えた。幼虫の上から腐葉土と落ち葉をかけて、さらに表面には黒マルチで覆っておいた。これなら腐葉土が減っても厳しい冬を乗り越えられるだろう。

|

|

|

| 2023年11月10日(金) |

| クマ被害の実態 |

このところ各地でヒグマやツキノワグマによる人身被害が相次いでおり、他人事とは思えない。先月に4日間ほど、取材で長野県に行って来たばかりだが、やはりクマ対策をこれまで以上に意識した。具体的にいうと取材対象地を歩く際にすべてクマ撃退スプレーを持参し、しかも腰に付けたスプレーホルダーの面ファスナーを外し、スプレーの安全ピンも外した状態で歩いた。安全ピンが付いたままだと、とっさの時に対応がワンテンポ遅れる可能性もあるからだ。結局、クマに遭遇せずにすんだが、今年のような異常なクマ出没年に無対策で山を歩くのは、もちろん場所にもよるが無謀と考えた方がいいかもしれない。

クマの問題個体を駆除したところ、行政に「クマがかわいそう」といった感情的で一方的にまくしたてる批判電話が殺到しているらしいが、こういう的外れな批判をする人たちは、勝手な想像だが普段、野生のクマと対峙することもない都市生活者で、ツキノワグマやヒグマの実態を何も知らない、おそろしいほど呑気でオメデタイ、困った方々と申し上げるよりほかにない。野生のクマを、あたかもクマモンやクマのプーさんみたいな愛らしい動物とでも勘違いしているのだろう。こういう方々は、もはや社会にとっていない方がいい「有害」レベルである。

各種学術誌に掲載された論文を閲覧できるオンラインプラットフォームのJ-STAGEで検索すると、クマ被害の実態がよくわかる関連論文がいくつも見つかった。ほかにもあるが、4例ほどリンクを貼っておく。論文を閲覧する場合は、ページの「PDFをダウンロード」をクリックする。ただし、いずれの論文も結構、衝撃的な写真が掲載されているので、閲覧される場合はくれぐれもご注意頂きたい。こういう外傷写真を見ても、まだ「クマがかわいそう」と仰るのであれば、まあ本当のことをいって申し訳ないが、みなさんは相当に頭の方がイカレてますからね。ヒグマにしろ、ツキノワグマにしろ、決して絶滅させてはならないが、一方で地域の人たちの安全のために問題個体は駆除するしか方法はない。

クマが人間を攻撃する際は立位になることから、顔面に被害が及ぶことが多く、失明する例もあるようだ。万一、クマに襲撃された場合は顔面を守る姿勢をとることが重要かもしれない。とはいえ、いきなり襲われた場合に、すぐにそうしたことに頭がまわるものなのか。何度もツキノワグマと間近に遭遇する経験をしている私でも自信はない。

加藤 雅康ほか:「クマ外傷の4例」日本救急医学会雑誌2011 年 22 巻 5 号 p. 229-235

鈴木 真輔ほか:「クマによる顔面外傷13症例の検討」頭頸部外科2018 年 28 巻 2 号 p. 183-190

齊藤 景ほか:「当院におけるクマ外傷9例の検討」創傷2021 年 12 巻 2 号 p. 98-105

田中 宏和ほか:「ツキノワグマに襲撃され広範囲な顔面裂創と下顎骨粉砕骨折をきたした2例」日本口腔外科学会雑誌 2014 年 60 巻 10 号

p. 581-586

|

|

|

| 2023年9月12日(火) |

| 蘭領東印度リオ群島タンジョンバト(2) |

前回の日記に書いた「Tanjungbatu」だが、さらにグーグルマップを見ていて、シンガポール東隣に浮かぶテコン島に「Tanjongbatu」の地名を見つけた。謄本のカタカナ表記は「タンジョンバト」なので、より信憑性があるのはこちらの方かもしれない。祖母の話で、島からシンガポールまでは船で10分だったという話もあって、確かにテコン島であれば、その点は矛盾しないし、全島が個人所有の農園であったとしても違和感がない広さなのだが、一方でテコン島は、現在はシンガポールの島であり、インドネシアのリオ群島には含まない可能性がある。当時はどうだったのか不明だが、もしリオ群島に含まないとすると謄本の記載と矛盾することになる。

結局のところ、真相は不明だ。生前、父に聞いてもわからなかったと思う。祖母に地図を見せて尋ねれば、正しい場所を教えてくれただろうが、私が中学2年生の時に亡くなっている。

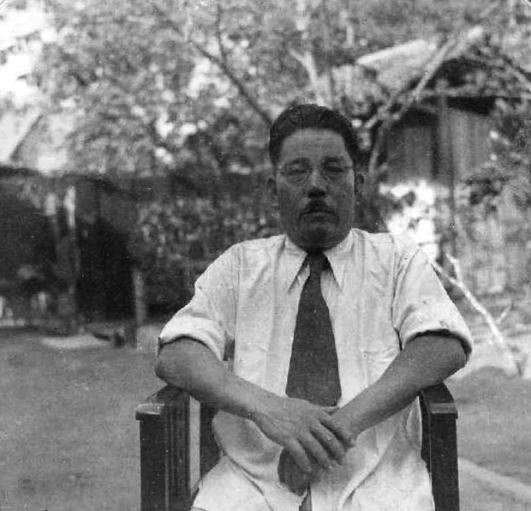

ゴム農園で成功した祖父。お金持ちだった祖父は、当時、庶民には手が届かなかったライカのカメラを2台も持っていて、おそらく今残っている写真はすべて自前のカメラで撮影したものと思われる。

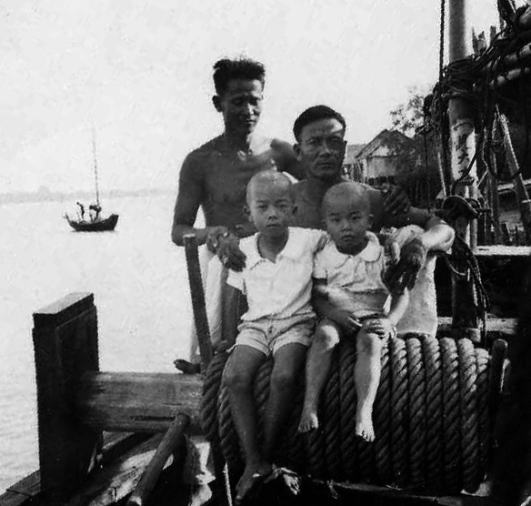

おそらく手前左が父。右は四男の弟? 奥の2人は農園で働く現地の人? 祖父は兄弟の中で三男の父に期待して、将来、医者にさせたいと周囲に語っていたとか。

農園内と思われる写真。ゴムの木か?

農園内と思われる写真。

ペットは虎だったようだ(笑)。この個体はマレートラか、スマトラトラか、はたまたジャワトラか。タンジョンバトの位置から考えると、どの可能性もありそうだ。

シンガポール市街地か。人力車が時代を感じさせる。

|

|

|

| 2023年9月10日(日) |

| 蘭領東印度リオ群島タンジョンバト(1) |

このところ相続関係の手続きのために父に関わるすべての戸籍謄本を入手。実はもっと古い時期に得た青焼きの謄本もうちにあって、初めてそれらをまとめてじっくりと見たのだが、知らないことがいろいろあった。

前回の日記で「ただ太平洋戦争が始まり、シンガポールが陥落すると、父一家の運命は暗転する」と書いたが、あとで調べると少し違っていた。謄本を見ると、祖父が亡くなったのは昭和16年。シンガポール陥落は昭和17年なので、この説明では時系列が矛盾する。おそらく正しくは、以下の通りだと思われる。

昭和16年12月の開戦に伴って蘭印にいた邦人は弾圧され、資産凍結令が発布される。これにより祖父の農園は接収されたのだろう。しかも少し前の11月に早々に帰国した以外の邦人は、やがて拘束されて収容所送りになったようだ。この移送船内で祖父は亡くなり、祖母と父の妹たちは、おそらくジャワ島東部にあった収容所に連れて行かれ、日本との捕虜交換で開放された。交換場所はネット情報を元にした私の推測だが、謄本の祖父の欄には「昭和拾六年拾貳月参拾壱日午前参時四拾五分、ジャワ スラバヤ タンジョンゲダル沖ニ於テ死亡」とある。地理的な位置関係から考えると、シンガポールからジャワ沖を経由してジャワ島東部に向かっていたと考えるのが自然だろう。オーストラリアの収容所に送られた邦人もいたようだが、祖母からオーストラリアに行ったという話しは母も聞いていないようなので、オーストラリアではないと思う。

祖父の農園があった場所は、シンガポール沖に連なるリオ群島(リアウ群島)のタンジョンバト。祖母からの話で「タンジョンバト」という地名は父も母もよく覚えていた。農園が島にあったというので、タンジョンバトという島があるものとばかり思って、かつて父と一緒に世界地図で探したが、見つけられなかった。ところが今回、謄本の四女の欄に「蘭領東印度リオ群島タンジョンバトニ於テ出生」と書かれているのを見つけた。父も含めてほかの大半の兄弟はシンガポールの病院で生まれているが、四女だけはおそらく自宅で生まれたのだろう。

グーグルマップでリオ群島にタンジョンバトという地名がないか、探したところ、なんとようやく見つけることに成功した。ただし島の名前ではなくクンドゥル島にある街の名前だった。英語表記は「Tanjungbatu」。グーグルマップのカタカナ表記では「タンジュンバトゥ」になっていたが、これは同一地名と考えていいだろう。島全体を所有していたと聞いたようにも思うが、地図を見ると30キロ四方もある結構大きな島なので、全部というのは違うかもしれない。ただ祖父の農園では500人も農夫を雇っていたそうなので、その可能性も否定できない。

また今回、母も知らない事実を謄本から見つけた。祖父一家は昭和15年に祖母の実家がある広島県呉市に戻っていた。というのもこの年に末っ子の叔母(父の一番下の妹)が生まれているのだが、その出生地が呉になっていて出生届は祖父本人が出していることがわかった。だが、ここで謎が残る。どうして祖父一家は、はるばるシンガポール沖の島から帰国したのだろうか?

開戦の前年ということは、すでに東アジアの情勢が緊迫していたはずだ。祖父は、子供たちを避難させる意味で連れ帰ったのかもしれない。そのあと農園のこともありタンジョンバトに戻ったが、予想に反して戦争が始まってしまい、苦労して開いた農園を失ってしまったのだろう。

ところで祖母という人は、血のつながった孫である私がいうのもなんだが、前回の日記でも書いたように、本当に「ロクでもない人」。長男(父の一番上の兄)を産んだ時の祖母の年齢を謄本の記載から計算すると、なんと15才。その時、祖父の年齢は33才。つまり年の差18才の夫婦だったことが判明してビックリ仰天した。祖父が亡くなって捕虜交換で開放されたあと、そのまま帰国すれば、まだよかったと思うのだが、祖母は末のふたりの娘を連れてシンガポールで船を降りて、農園の関係者とウィスキーやブランデーを作る事業を始めたらしい。それが当たって、またまた大儲け。毎朝、店の前にお酒を買い求める人が列を作るほどだったらしい。しかし、戦後に帰国したのちは商才が発揮されることはなく、裕福ではなかったと思う。

一方の祖父がどんな人だったのか想像するしかないが、実にワールドワイドなフロンティア・スピリットにあふれた人だったのは間違いないだろう。若くして母親からもらった500円(当時は大金)を胸に神戸で船員に頼み込んで船倉に入れてもらい、単身、シンガポールに渡ろうとは普通、思わない。同じ傾向は、ブラジルでの仕事を全身全霊で当たった父にも共通するように思うが、不思議なことに父の兄弟にはそんな傾向は微塵もない。

|

|

|

| 2023年8月17日(木) |

| 父が亡くなりました |

8月12日の午後、父が89才で死去した。

3年前の1月に小脳出血を起こして運動機能と認知機能が低下し、以後、母とともに介護を続ける。家の中で移動させたり、あるいは毎月病院へ連れて行ったり、そのたびに座っている父を抱え起こすことになる。この作業で腰に負担がかかって悲鳴を上げる人も多いらしいが、私の場合は長年登山で足腰を鍛えているせいか、ほとんど気にならなかった。むしろ食事の介助が大変だった。最初の頃は自分で食事ができていたのだが、次第にできなくなり、昨年くらいからは朝・昼・晩それぞれ食べ終わるのに1時間、場合によっては1時間半もかかることがあった。すべて箸やスプーンで口に持っていって食べさせるわけだが、毎日毎日3時間以上もこの作業に費やされることになる。

今年3月に父の様子がおかしくなり救急搬送。さらに近所の総合病院に転院したが、コロナの関係から面会が制限され、午後2時以降に15分しか会えないので、母と毎日2時に面会に行っていた。12日もいつものように面会に行き、父がいる4階に着いたところで、看護士さんに呼び止められ、「実はつい先ほど、急に血圧が下がり、危険な状態になっていて、今、電話しようと思っていたところでした」といわれてビックリ。

前日までは顔色もよく、その日も普通の面会のつもりだったが、主治医から「明朝まではもたないだろう」との説明を受け、そのまま病室にいたところ、わずか40分ほどで眠るように逝ってしまった。まるで母と私が面会に来るのを待っていたかのようなタイミングだったので、「急に夜中に病院に呼び出されるのは大変なので、可能な限り驚かさないようにしてくれたのだろう」とあとで母と話した。

今にして思えば、この3年半は父との濃密な時間を与えてもらった素晴らしい時間だったと思う。この時間があったことで、父の死に対する悲しみも少し和らいだ気がする。あの時はこうすべきだったとか、細かいことではいろいろ後悔がないわけじゃない。でも自分ができる範囲のことはすべてした。父が私に対してしてくれたことの半分も恩返しはできなかったかもしれないが、すべきことはほぼやり切ったと思う。

ところで父方の祖父は、早稲田大学を出て故郷の愛媛県で教師になったが、ある時、一念発起。単身、シンガポールに渡ってジャングルを開墾し、ゴムを栽培して大農園主として成功した人である。なので父の出生地はシンガポールだ。幼い父のめんどうを見てくれたのは自分の母ではなく、中国人の雇われ乳母。でも父は生前「その乳母がやさしかった」とも語っていた。大金持ちだった祖父は、祖母のために倉庫の香水在庫を丸々買うようなこともしていたらしい。

ただ太平洋戦争が始まり、シンガポールが陥落すると、父一家の運命は暗転する。農園は接収され、祖父は失意の中、米軍の移送船内で重度の胃潰瘍のため死去。米軍は吹奏楽を演奏して丁重に水葬してくれたらしいが、そのため遺髪しか残っていない。

もし戦争がなければ、父は大金持ちのお坊ちゃんのまま順風満帆の人生だったかもしれない。おそらく母と知り合うことも100%なかったのではないか。しかし戦争が父の運命を大きく変えてしまった。戦後は苦労の連続。もともと祖母も父の兄弟も「ロクでもない人」だったので、余計に父の苦労は増えることになる。

そんな過酷な半生を生き抜いてきた父は、とにかく「努力の人」。まさに「プロジェクトX」を地で行くような人である。その「簡単に諦めない姿勢」は、圧倒的なものがあり、その精神で大企業の中で立派な結果を出した。まあ、とても私には真似できない。

3月に入院して、食事がとれなくなり点滴で栄養を補給する状態になって、ふと元気だった頃の父の姿を見てみたくなり、改めて過去の静止画と動画を探したのだが、静止画は結構あったが、肝心の動画はわずかしか撮っていなかった。父が話しをしているところとか、もっと撮っておけばよかった。今にして思えば、残念だ。

父には感謝しかない。ありがとう。ありがとう。

でも永遠の別れじゃないよ。あの世で、いずれ会おう。そして来世でもまた僕を息子にしてね。

在りし日の父 1994年、60才の時 |

|

|

|

| 2023年8月6日(日) |

| テレビアンテナとブラジルマツ |

先日、BSが数日間に渡って映らなくなり、エラーコードE202と表示されたので、ネットで検索。テレビの設定で受信強度を見てみると、まったく電波を受信していない状態だった。おそらくアンテナに問題があるのだろう。早速、近所の量販店に電話をして業者の手配を依頼するが、今は混んでいるので最短で1週間後といわれ唖然。1週間もBSを見れないのはきついなぁ。でも仕方ないと諦めていたら、待ってる間に再び映るようになった。実は以前から数ヶ月に一度くらいの割合で、天候が悪いわけでもないのに毎回数時間程度、映らなくなることがあったので、「またか」だったのだが、今回は復旧するのに数日もかかってしまった。この際だから専門家に見てもらっておいた方がいい。キャンセルせずに予定通り来てもらった。

業者によると、アンテナが古くなると、前方に突き出した丸い部分に雨水が浸入して映らなくなり、やがて乾燥して水がなくなると復旧することはよくあるという。うちのアンテナもおそらく同じ原因だろう。秦野で3年しか使っていないアンテナを取り外し持ち帰っていたので、それと交換してもらう。

作業を終えたあと、「お宅の場合、BSの電波は問題ないが、地上波デジタルの電波が少し弱いですね」と指摘を受ける。おそらく樹木が生長して電波を遮っているのが原因だろうとのこと。知らなかったが、地上波のテレビアンテナって矢印みたいな形をしているので、ついつい矢頭の方向から電波が来ているように思いがちなのだが、矢頭みたいな部分は背後からの余計な電波をカットするためのもので、実はその反対側から電波が来ているのだそうだ。へぇ~、知らなかった。うちの場合はその方向にブラジルマツとブナが並んで立っていて、確かに昔に比べるとかなり大きくなり、確実に電波に影響を与えそうな茂り方をしている。

というわけで、昨日、ブラジルマツとブナの枝を落とす作業をしたので、今日は「ブラジルマツ」を取り上げることにした。両親がブラジルから持ち帰った種子から育ったもので、今は高さ8メートルもの立派な大木になっている。梯子から幹の様子を撮影したが、改めてよく見てみると、日本産針葉樹にはない形態がおもしろい。

2時間ほどかけて太い枝を落として、樹形もスッキリ。あとで確認してみると、地上波の受信強度が少し上がっていた。

上部の幹にはこんな風に直接、葉が生えている

枝と葉(左)。葉は硬くて触ると痛い。樹形(右)。

|

|

|

| 2023年7月8日(土) |

| 内閣府からお金をもらう |

実は明後日、内閣府から支払われるお金がボクちんの口座に入金される予定なのだ。えっ!? どういうこと? と思われるかもしれないけど、別に大したことじゃないんだけどね。

先日、契約しているストックフォトサービスからの支払い明細をダウンロードしたところ、明細トップに記載されていたクライアントが、内閣府だった。珍しい。過去には国土交通省や外務省等の中央官庁、あるいは以前、本項にも書いた某政党にご使用頂いたことがあるが、内閣府は初めてだ。

どんな写真が使われたか、興味あるでしょう。いやいや、どう考えても国家機密に該当すると思われるので、ここでは断じて明かせません。ご想像にお任せします(笑)。ひとつだけいっておくと、その明細を見たボクちんは「内閣府がどうしてそんな写真を必要としたのだろうか????」と思ってしまった。誰がどんな写真を使いたいか、その需要は想像以上のものがある。

ちなみに今回の明細にあった、ほかのクライアントは、日本テレビ、(雑誌の)クロワッサン、JR東日本等だった。

写真のご使用に心より感謝申し上げます。

|

|

|

| 2023年7月7日(金) |

| 小玉スイカ+ブルーベリー |

今年初の小玉スイカ収穫。昨年、初めて植えたところ、100点満点の出来だったので、今年も植えてみた。昨年よりも勢いがあって、ネットで囲っているにも関わらず、そこからはみ出してツルがどんどんのびている。実もたくさん成長中で、食べきれないくらいできそう。

ブルーベリーも初収穫。500グラムほどあった。毎年キロ単位でできるのだが、今年は例年以上に花が付いていたので、収穫も期待できそうである。奥のトマトとピーマンもうちの菜園でとれたもの。

|

|

|

| 2023年7月6日(木) |

| ネットにつながらないトラブルが2度連続する |

先月はネット関連のトラブルに2度も見舞われ、その対応に時間をとられてしまった。本サイトでもあちこちにリンクを貼っているトレナビに使うbmpファイル数千点を転送した時のことだ。一旦は転送を開始したものの、すでに夜遅かったので、「時間がかかりそうだから、やっぱ明日にしよう」と途中で中断。ところが転送ソフトが終了しなくなり、仕方なく強制終了させたのだが、以後、インターネットにつながらなくなる。しかもうちは光電話なので、固定電話も使えないことになってしまった。

翌日、光回線のサポートにスマホから電話したところ、いろいろ設定等を確認されてルーターなどの機器の問題ではなく、パソコンの問題ではないかと指摘される。そこで続いてパソコンメーカーのサポートに電話。ここでも指定された画面を開いて設定をいろいろ確認。ところが、パソコン上の問題ではない可能性が高いとの判断だった。

再度、光回線のサポートに電話。調べてもらったところ、NTT側設備に問題がある可能性があり、その機器をリモートでリセットしてもらったところ、あっさり復旧した。

あーよかった。これでファイル転送も問題なくできるだろうと、中断したままだった作業を再開したところ、やっぱりなんかおかしい。途中で転送スピードがガクンと落ちて進まなくなり、転送ソフトを中断したところ、またネットにつながらなくなった。

またまたサポートに電話して、おかしくなった時の状況を再度説明した。まったく同じ障害が二度も続いたので、向こうもおかしいと思われたようで、結局、NTT側の機器を交換するという判断になった。サポート担当者と電話で話した際、「私が重いファイルを大量に転送したことが原因の可能性と、機器自体のトラブルの可能性と、おそらくどちらもありますよね?

」と聞くと「仰る通りです」とのことだった。これまで同程度の転送でも問題はなかったので、やはりNTT側機器のトラブルの可能性の方が高いんじゃないかと思うけど、本当のところはわからない。

その後、また障害が発生するのではないかと、なかなかファイル転送を再開できずにいたのだが、昨日、おそるおそるやってみると、うまく転送できた。ただ今回はbmpファイルをサイズダウンしてリスクを減らした。さらに分割して、少しずつ転送することにした。一度だけ、転送が途中で止まってしまって肝を冷やしたが、分割して送り直すと今度は問題なく転送できた。

現時点でのトレナビの総ファイル数は約3万件もあって、ちょっとした修正でも、時に転送件数が数千件に及ぶことがあるので、今後も転送するのが正直、怖い。とにかくなるべく分割してやってみようと思う。ちなみに総ファイル数約3万件といっても、ファイルひとつひとつを膨大な時間をかけて黙々と作ったわけじゃないけどね。

|

|

|

| 2023年7月1日(土) |

| 最近のニュースで感じたこと |

マイナンバーカードは危険?(3)

ひつこいけど、もう1回、行きますよ~。今朝の朝日新聞に今回の騒動によりマイナンバーカード返納が45万枚だったとする記事が載っていた。なんだかね~。ほとんど無意味なマイナンバーカード狂騒曲だね。

マスコミ情報って、そのまま受け取るものじゃなくて、世の中にあふれかえる情報の中にある、タダのいち情報に過ぎない。だから、それぞれ吟味する必要があるのだが、ほとんどの一般人はそれを神の声のようにすべてを正しいものだと思い込んでいる。そもそも、そこが大間違い。もちろん正しい場合もあれば、正しいけど条件付きだったりとか、あるいはまったく間違いということも割とあったりする。一般人よりも記者は情報探索能力に優れているとはいえ、所詮、記者も一人の人間という生物個体でしかないので、「生物個体という視点でしか世の中を見れない」という枠から出ることはできない。つまり、そういうしくみの中の存在である以上、絶対にバイアスという罠からも逃れることができないのだ。

今回の件は、おそらく技術系の人、特にシステム関係の技術者であれば、みんな同じことを思っているはずだ。つまり、これほど巨大なシステムを新たに作るのに一発で完璧なものを作れるわけがないと。ボクちんは最初からそう感じていたが、先日、やはりシステムエンジニアの人が、今回の件に関して同じようなことをおっしゃっている記事に接した。ネット上のシステム関係のサイトでもこうある。

IT業界やゲーム開発では、トライ&エラーを繰り返してシステムを構築し、機能性を高めていきます。

|

IT関係の商品開発では、発売前に徹底的な確認がされていると思うが、マイナンバーカード制度のような国家レベルの巨大システムの構築では、事前に確認するにしても限度がある。おそらくマイナンバーカード制度に関わっているシステムエンジニアの人はみんな、この程度の問題が発生するだろうことは予想していたと思う。問題は出てくるだろうが、とりあえず大枠でシステムを作って、あとはそれぞれ個別に修正していけばいいと。

今回の件も、本サイトでずっと指摘している「文系の人はほぼ共通して定量的な視点がない」ということが根底にある。実はたまに理系でも定性と定量の違いを理解していない人もいるし、逆に文系でも理解している人がいるので、文系の人全員がそうだというわけでもないのだが、他国はどうか知らないが、少なくとも日本国の現在と将来を考える上で、このことは極めて重大な問題だと思っている。

要は「単純」ということに尽きるのだが、定量的な視点が欠落する人は、すべてを「ある」か「ない」かでしか考えない。つまり、今回の件でいえば「問題がある」か「問題がない」の二択しか、頭の中にない。なのでマスコミが「マイナンバーカードにこんな問題があった」と報道しようものなら「問題がある制度なんて怖くて使えない。返納しよう」という反応になってしまう。

一方、定量的な発想ができる人であれば、すでに本項で指摘したように、全体の交付件数と問題件数の割合を計算して、それが極めて低いことに気づき、冷静な判断ができるわけだ。

今回の件も、結局は上記のような定量的な視点もなければ技術リテラシーもない人どうしによる実に意味のない騒ぎとしかいえない。定量的な視点もなければ技術リテラシーもないマスコミがマイナンバーカードの問題を把握して報道→やはり定量的な視点もなければ技術リテラシーもない大部分の国民も大問題のようにとらえる→それを見ていた、やはり定量的な視点もなければ技術リテラシーもない政府や地方行政は、的確な反論さえもできずに制度存続に危機感を募らせる…というアホ過ぎる構図というわけだ。

おそらくこの背景には、技術リテラシーがない政治家が政治的な都合により一方的に無理なスケジュールでシステム開発を急がせたようなことがあるのではないかと想像する。受ける側の会社も巨額の受注なので、無理なスケジュールでも飲むしかなかったみたいな。なので巨大なシステムにはどうしてもあとで問題が出てくるとはいえ、やや不備が目立つ結果になってしまったのではないか。

マイナンバーカードが危険と考えている、アホ過ぎるみなさん。危険なものを避けたい気持ちはすごーく理解できますよ。でもマイナンバーカードを危険なものとして避けるのであれば、どうして運が悪ければ事故で死ぬ可能がある自動車には平気で乗ってるんですかね????????? 自動車事故で死ぬということは、マイナンバーカードから個人情報が流出するどころの騒ぎじゃないですよね。

ネットで調べると令和4年度における自動車運転免許の保有件数は8184万549件、交通事故死者数は2610人らしい。当然、年により変動していくものだが、日本国の自動車免許保有者が常時約8千万人いると仮定する。交通事故死者数には歩行者側の死者も含まれると思われるので除きたいが、ざっと見た限り、これらを分けた統計は見当たらなかった。ただ自動車事故による死者のうち、自動車に乗車していた人の割合は約85%という情報もあった。ということは自動車に乗っていて事故で亡くなった人は年間約2200人になる。一方、自動車の平均乗車人数は1台あたり1.3人とのことである。つまり運転免許保有者が8千万人といっても、同乗者を含めれば、その1.3倍の約1億639万人が車に乗っていることになる。厳密な検証をするには自動車の乗車時間とか、いろいろ配慮しなければならない項目も増えていくことに違いはないが、ここではあくまで概算で計算してみたい。

免許保有者のほとんどが20才から80才までの60年間、免許を保有して自動車を運転したとし、国民一人あたり、一生のうちに自動車乗車中に事故死する確率を計算すると0.19%という数字が出た。あれれ???? マイナンバーカードの問題発生率よりもはるかに高いんですけど。どうして、こっちの方は危険なものとして避けないの???????

今、この記事を読んでいる、ほとんどの人は文系だろうと思うので、とっても言いにくいが、敢えて指摘したい。文系分野の学問はもちろん社会に必要なものとも認識しているが、日本の文系教育には根本的な問題があって、そのひとつが定量的な発想ができる人を育ててこなかった点だ。もっといえば論理的な考え方さえも教えてこなかった。

例えば中学や高校の国語では作者の心象を推し量ることに主軸が据えられ、試験でも「点線部分は作者のどのような思いがあるか」みたいな問題ばかりだったりする。そんなことよりも論理的な文章はどうすれば書けるか、みたいなことの方がはるかに重要だと思う。こうした教育の結果は、現在、ネット上に一般人が書き込む内容を読めば、一目瞭然である、ボクちんの読解力がないせいかもしれないけど、割と高い確率で何がいいたいのかさえよくわからない文章ということもよくある。

一方、今はどうか知らないが、理系教育もそれほど立派ではなくて、定性と定量の用語は大学で習ったが、あくまで化学分野における定性と定量について学んだに過ぎない。実は世の中では、この違いを理解することが重要ということに気づいたのは、大学教育とは無関係のところだった。科学的な考え方にしても、大学で専門の講座があったわけではなく、今にして感謝したいのは生物化学の先生。先生は、授業中にある本を取り上げて勧めてくれた。この本を読んだお陰で科学的な考え方の基礎を学べて、その後につなげることができた思う。

結局、理系では、科学的論理的な考え方を学ぶ専門の講座があるわけでなくても、専門分野を極めていく過程で自然と身についていくものだが、文系ではそれがまったくない。暗記ばかりが重視され、論理的な考え方を磨く機会がなければ、そりゃ、定量的な視点がない人間しかできてこないわな。あるいは文系大学でもマジメに勉強すれば身につくのかもしれないが、授業に出なくても代返とノートコピーで単位がとれるので、あとはアルバイト三昧する人も多いわけで、その結果はもういうまでもないだろう。理系大学の場合、アルバイトができるのはせいぜい2年生までじゃないかな。あとはとても不可能。ボクちんの場合、2年生の後期から始まった有機化学実験では終わるのが夜の9時、10時ということもよくあった。こんなんじゃ、アルバイトなんて夢のまた夢の話しだ。

中国やインドのIT技術者は、日本のこの騒動を見て、たぶん失笑していると思う。まあ、だからといって中国やインドの大部分の国民も日本国民と似たようなものなんだけどね。

|

|

|

| 2023年6月28日(水) |

| 最近のニュースで感じたこと |

|

マイナンバーカードは危険?(2)

先日に引き続き、この話題、もう1回行きます。前回指摘したようにマイナンバーカード全体の交付件数9700万件に対して、問題が発生した件数が、今のところ相当に低い割合でしかないのに、あたかもマスコミが大問題であるかのように騒ぎ、しかも国民の方もそれに簡単に乗ってしまっていること自体、日本人はどこまで盲目なのだろうか、とボクちんなんかは思ってしまうんだけどね。

マイナンバーカードを批判しているマスコミ関係者の技術リテラシーが極めてお粗末なのか、もしくはわかってはいるけど別の理由で大問題として取り上げたいだけなのか、そのどちらかであることが、より明白になっただけでしょう。みなさん、いくら文系大学とはいえ、偏差値の高いご立派な大学を出られているんでしょ。それなのにそんな単純なことに1ミリも気づいていないの? それとも政権批判をするのが目的なので触れたくないだけなのかな。報道しない自由ってわけ? あくまで是々非々で判断するマトモなマスコミ関係者であれば、次のような言い方をするはず。

マイナンバーカードに別人情報の誤登録が確認されました。今のところ確認されているのは7300件で、全体の交付件数9700万件から見れば、わずか0.0075%に過ぎません。ですから制度の根幹を揺るがす大問題とまではいえませんが、問題の件数がさらに増えるようであれば、国民に不信感を与えるのは間違いないでしょう。

|

まあ、これくらいの言い方であれば納得なのだが、「マイナンバーカードは危険」とわーわー騒ぐのもどうなんでしょうねぇ。それって、ただ単に政権批判を目的にしているからでは? 国民の方もそれを見抜く能力さえもないどころか、一緒になって騒いでいる。24日の記事で書いたように暗記一辺倒で生きてきた人は、そもそも知りもしないか、知っていても理解はしていないので、政権批判が目的のマスコミの論調に簡単に騙されるわけだ。この程度のことで騙されるということは、逆にいえば悪意ある政治家や官僚の恣意的な発言にも当然、騙されることと表裏一体なんだからね。

もうひとつ。マイナンバーカードを紛失したら個人情報が漏れるのではないかと不安視する意見もどうかと思うよ。マイナンバーカードが不安という人は、まさかキャッシュカードやクレジットカードは持ってないはずだよね。もしこれらのカードを持っていて、普段から平気で持ち歩いているにも関わらず、マイナンバーカードを持ち歩くのは不安というのは、明らかに矛盾してる。どちらも4桁の暗証番号がないと機能しないという意味では同じようなものだろう。むしろクレジットカードは、精算時に暗証番号の入力が求められないこともあり、悪用された場合はカード会社が保証してくれるとはいえ、実質的な被害を受ける確率はマイナンバーカードよりも高いともいえる。

ボクちんの場合。普段、持ち歩く財布にはクレジットカードのほかに銀行のキャッシュカードが何枚も入っているが、銀行のキャッシュカードの場合は暗証番号で防御されており、仮に悪意ある人の手に渡っても暗証番号を知らなければATMからお金を下ろされるリスクはゼロ。マイナンバーカードも完全に同じといえる。結局、新しいことなので、「なんとなく」不安なだけだろう。理解はしておらず、知っているだけでいっぱしを気取っている、暗記一辺倒で生きてきた日本人はすべてにおいて「なんとなく」がお得意である。そこに理(ことわり)は1ミリもないのだ。実に困ったことである。

言い過ぎかもしれないが、戦後、あたかも暗記することが学ぶ上で最も重要であるかのような教育が行われて、知識ばっかりで「理」を考える訓練を受けていないバカが大量生産された結果が今のニッポン。そんな国に国際的な競争力を維持できるわけがない。

|

|

|

| 2023年6月25日(日) |

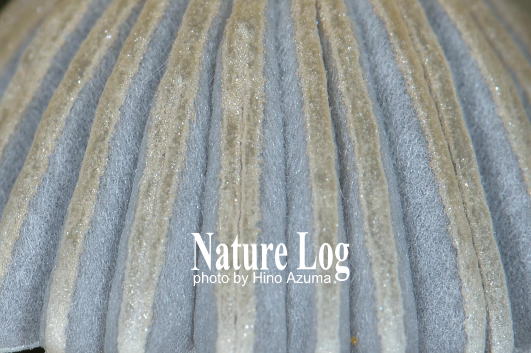

| ヒメヒガサヒトヨタケ? |

今日、差し替えたタイトル写真は少し説明が必要かもしれない。ヒメヒガサヒトヨタケと思われるキノコの傘を拡大したもの。まるで菊の御紋章のようだ。庭にポツポツと出ているのを見つけて接写したのだが、同定はあまり自信がない。キノコ図鑑をめくってもよくわからず、画像検索で出てきた写真と比較したものの、完全に同一種といっていいかどうか、迷う部分もあるからだ。また、よく似たなかまにコツブヒメヒガサヒトヨタケという別種もあって、これは顕微鏡で胞子を観察しないと区別できないそうだから、見た目での判断は無理。なので、ひょっとすると同定違いの可能性もあるという前提でご覧頂ければと思う。

傘の直径は1.2センチほど。よく見ると、実に繊細なことがわかる。さらに拡大すると、まるで和紙のような繊維質をしていた(写真下)。

|

|

|

| 2023年6月24日(土) |

| 最近のニュースで感じたこと |

前川喜平氏の「しんかい6500」投稿

それにしても驚いたなぁ。元文部科学省事務次官の前川喜平氏がツイッターに次のような投稿をされたらしい。「タイタニック探索潜水艇の事故。日本政府も『しんかい6500』で協力したらどうなのかな?」。

うわわわわわわ~。マジかよ。元文部科学省事務次官の地頭力って、こんなもんなの?????????? まさに衝撃である。まあねぇ。科学技術行政を一時期でも仕切っていた官僚がこんな状態だから、そりゃ、日本は中国やインドに技術立国で追い越されるわな。

常々、ボクちんは日本の根本的な問題は、かつての暗記中心の教育にあると思っている。中学生や高校生の頃から、すでに暗記だけで乗り切る受験勉強の問題点を指摘する声があったように記憶しているが、当時は具体的にどういう問題があるのかまるでピンと来なかった。しかし、ようやくこの年になって「そういうことか!」と理解できるようになった。

前川氏は、私よりもひとまわり上の方のようだが、まさにそんな暗記中心の教育を受けて来た世代だろう。現在の教育がどうかは知らないが、ある意味不思議でもなんでもない。結局、暗記だけの勉強方法しか経験していない人は、ある分野のことを「知っている」だけなのにわかった気になってしまう人が多いように感じる。「知っている」と「理解している」はまるで違う。「知っている」状態とは、頭の中にひとつひとつの知識が独立して点在しているような状態。一方、「理解している」とは、その複数の知識が関連付けられていて、相互にひも付いているような状態だと思う。

要は前川氏のように「知っている」だけの人は、タイタン号の事故報道に接して、自分の頭にある「しんかい6500」の知識が浮かんで、それを口にしているだけなのだ。一方、「理解している人」は、高圧下にある深海でタイタン号から乗員を救出するには、タイタン号の脱出用ハッチに「しんかい6500」を安全にドッキングさせる必要があるが、科学調査が目的の「しんかい6500」には、そのようなしくみがないので、タイタン号の探索はできても救出はできない、ということにすぐに頭が回るはずだ。これこそ「知っている」だけの人と「理解している」人との違いだろう。

前川氏は「しんかい6500」で救出することは想定しておらず、あくまで「探索に協力しては?」という意味合いで投稿されたのかもしれないが、アメリカ東海岸沖の遭難現場まで「しんかい6500」の母船「よこすか」を派遣するほどの時間的余裕はないということには1ミリも気づいておられないといえ、どっちにしてもお粗末極まりないというしかない。

歌舞伎町のガールズバーに出入りしていたと新聞や週刊誌に報じられ、それに対して「貧困調査だ」と言い訳したことでも有名な方なので、まあ、実態はどうせこんなもんだろうけどね。

前川氏のように暗記だけで人生を乗り切ってきた、知ってはいるけど理解はしていない人たちが、社会の中心にいることによる弊害は決して小さくないと思う。日本が国際的な競争力を失った理由のひとつではないか。

|

|

|

| 2023年6月22日(木) |

| 最近のニュースで感じたこと |

マイナンバーカードは危険?(1)

マイナンバーカード制度にいろいろな問題があることが判明しているが、システムユーザーが1億2000万人もいるような、国家レベルの巨大なシステムを構築する際に一発で完璧なものを作れるなんて、そもそも幻想じゃないかと思うけどな。

確かに問題が次々に出てくるのは気になるが、新しいシテスムにしろ、新しい制度にしろ、いろいろやってみて初めて顕在化してくる問題というのはどうしても出てくるものだ。あらかじめ想定されるすべての問題を解決しておけば、もちろん理想ではあるが、どんなに優秀なシステムエンジニアを多く揃えても無理な話だ。問題が判明→解決策を模索→問題解決→別の問題が発生→解決策を模索→問題解決。これを繰り返すことで制度も技術も少しずつ進歩して安定する。

また登録情報を手入力している事実に「どこがデジタルなの」と呆れている人にも大いに呆れるのだが、いくらシステム自体はデジタルでも、元データがデジタルデータになっていなければ手入力するしかない。仮にデジタルデータがあっても、そのまますぐに自動的に流用できるとは限らない。こんな低レベルなことをいっている人は、要はIT技術に関して何もわかっていない人としか思えない。

正直、ボクちんの感覚でいわせてもらえば、マイナンバーカードにいろいろな問題があるといっても、巨大システムの駆け出しとしては、「まあ、これくらいの問題は当然出るだろうよ」くらいにしか思えない割合である。例えば「別人情報の誤登録」は、2021年10月以降に少なくとも7300件以上とのことである。この報道に接した人は、たぶんこう思っている。「えー、7300件以上も誤登録があるなんて、恐ろしい。マイナンバーカードはヤバイんじゃないか」と。でもマイナンバーカード全体の交付件数は約9700万件である。この割合を計算すると、わずか0.0075%に過ぎない。ほかの問題も計算してみよう。

① 本人ではない家族名義とみられる口座で登録された事例およそ13万件

→ 0.13%

② マイナポイントが別人に付与された事例172件

→ 0.00018%

③ マイナ保険証で他人の情報にひも付けられていた事例114件

→ 0.00012%

④ 同姓同名の別人にカードを誤交付する事例2件

→ 0.000002%

①を除けば、確かにこの事例に該当してしまった人にとっては大問題に違いない。しかし、残り99.9%以上の人の場合、ほぼノープロブレムだろう。この程度の割合に対して、「マイナンバーカードは危険」と騒ぐほどのことかとボクちんなんかは思うけどね。この件数もあくまで現時点で判明している件数で、実際はもっと多いかもしれないし、ほかにも新しい問題が出てくるかもしれないけど、すべての問題を適切に解決していけばいいだけのこと。マイナンバーカード制度がうまく機能するようになれば、国民にとってもメリットは大きい。もう少し落ち着いて見守ったらどうだろうか。

|

|

|

| 2023年6月10日(土) |

| 今日の一枚(19) |

菜園に出たツマミタケというキノコ。まるで麩菓子のような柄。さらに成長すると、グレバと呼ばれる先端は指のような「腕」に分かれ、それが物をつまんだ指のように見えることからツマミタケと命名されたらしい。この写真では、断面は四角形であるような感じに写っているが、腕と同数の稜になっている。グレバは粘液状で悪臭がある。それにしても個性的なキノコだなぁ。

|

|

|

| 2023年6月7日(水) |

| 粘菌? |

2年前の2021年9月。玄関アプローチにある木の幹に、ある日突然、真っ黄色の粘菌らしきものが現れ、翌日には茶色く変色していたことがあった。今日、写真フォルダに入れてあった、その時の写真に目がとまったので、アップすることにした。

以前、三瓶山で撮影した粘菌の写真を本サイトのタイトル写真に掲載したことがあるが、こちらは粘菌であると断定はできない。ただネット上には似た写真が粘菌として紹介されていた。

どちらにしてもこの鮮やか過ぎる黄色! 生命の神秘というしかない。

|

|

|

| 2023年5月29日(月) |

| 最近のニュースで感じたこと |

|

岸田さん長男秘書官の忘年会写真流出

この件に関して橋下さんの意見。

僕は許せる派。というのは、私的スペースでもあるし、公的なスペースっていうんですけど、例えばですけどね、知事室、市長室に僕も子供が来た時には、そこで知事の椅子に座らせて写真撮ってますよ。自分がやってるから許せる派になってしまうんですけど。例えばですけど、首相公邸というと凄い特別な場所に感じますが、国会も僕らからしたら特別な場所。国会議員は自分の支援者を国会に呼んできていろんな場所で写真撮ってます。だから公的なスペースで自分の関係者の写真を撮るってことが、もし国民の皆さんが全部だめだって言うんなら僕も悪いことをやってたし、今国会議員がワーワー騒いでる国会内の写真も全部やめにしないといけません。あとは態度が悪いというのだったら、態度なんて分かんないから公的スペースで関係者の写真撮るなってするんだったら僕も謝らないといけないし、国会議員も以後やめないといけない。それが許されている現状だったら僕は許されると。

|

ボクちんは「岸田さんの政治家としての能力(特に外交)は評価するが、長男秘書官はバカだな」と思っていた方だ。しかし橋下さんの意見を読んで、完璧ではないが、これはこれである程度の説得力があると思った。この橋下さんの意見に対する反応も読んでみたが、どれもこれも「結論ありき」なものばかりで、感心するものはひとつもなかった。

例えば「首相公邸は忘年会をする場所ではない」という意見があるが、首相公邸の私的スペースで忘年会をしただけであれば、誰も問題にしなかったと思う。ちなみにホワイトハウスでは、館内で私的なパーティも開かれているようだが、その経費はファーストファミリーの自己負担だそうだ。首相公邸でも忘年会費用を岸田家が負担しているのであれば、ホワイトハウスと同じく忘年会をするくらいは問題ない。

問題なのは公邸の公的スペースで、あんまり感心しない写真を撮ったりしたことで、それに対して「同じ公的な場である国会でも国会議員は自分の支援者を呼んできていろんな場所で写真を撮ってますよね。それとどう違うんですか」というのが橋下さんの意見。反論するのなら、そこじゃなくて、むしろ「公邸の公的スペースで記念写真を撮影するくらいなら許されるが、寝っ転がるような、ふざけた写真を撮ったところが問題だ」というべきだろうな。

また、忘年会写真報道自体に関するネット上の批判意見もいろいろ読んでみたが、首相官邸と公邸の区別がついていない人もいたり、長男があんなにバカなのだから岸田さんの政治家としての能力もダメと決めつけている人も多いのだが、それもどうなんでしょうねぇ。長男秘書官があんまり賢くないのは認めるが、そのことと親である岸田さんの政治家としての能力は必ずしも関連性はない。

親子でも親は立派なのに子はバカとか、その逆とか、普通にあるではないか。中野市の事件でも父親は市議会議長を務める一方、事業も広げて、かなりのやり手という印象だが、その息子は近所の女性2名と警察官2名を殺した凶悪犯というわけだ。親子なので似ることもあれば、真逆ということもある。岸田さんの場合、長男と岸田さん本人とを能力で関連づけるのであれば、その根拠が必要だが、そんなもんがあるはずもなく、自分の印象や都合だけで勝手に結びつけているだけだろう。

とはいえ、仮に橋下さんの意見が正しいとしても、首相の長男が政務秘書官という、ただでさえ批判されやすい立場。変なところで突っ込まれないように細心の注意を払うべきで、脇が甘いとはいえるのではないか。せっかく岸田さんががんばって広島サミットで成果を出して支持率も上昇したのに、それをチャラにしてしまいかねないことを息子がしてはダメだろ。

それにしても親族だけで行った忘年会の写真がどうして流出したのか、不思議だよね。つい自慢したくて写真を誰かに送ったり、SNSに投稿したりしたのか。あるいは週刊誌に直接売り込んだ可能性もあるかも。親族といっても味方とは限らない。

サミットのあとにタイミングよく出てきたということは、それを狙った可能性も十分にありそうだ。週刊誌編集部が写真の存在を知ったのはもっと以前、ひょっとすると年明けくらいだったかもしれないが、故意にサミットが終わるのを待って報道した可能性もあるかもね。そうだとしたら、週刊誌も相当あくどいなぁ。まあ、どうせそんなもんでしょうけどね。

|

|

|

| 2023年5月23日(火) |

| G7広島サミット |

G7広島サミットが無事に終わった。期間中、一度も市中心部に行かなかったので警備の物々しさはテレビで見ただけだが、宇品のプリンスホテルからも平和公園からもそこそこ離れているにも関わらず、町内上空にヘリがやって来ることも異常に多かった。すべてサミット関連のヘリだろうな。

それにしてもゼレンスキー大統領が当初いわれていたオンライン参加ではなく、実際に広島に来られたというのは、まさに大サプライズ。世界中の注目を集めたのは間違いない。しかもG7広島サミット公式サイトからダウンロードできるG7広島首脳コミュニケには、「我々は、核軍縮に特に焦点を当てたこの初のG7首脳文書において、全ての者にとっての安全が損なわれない形での核兵器のない世界の実現に向けた我々のコミットメントを再確認する」とあり、アメリカ、フランス、イギリスの核保有国3ヶ国が含まれるG7として「核軍縮」を目指す文言にまとめることができたのは、大きな成果といえるのではないか。

オバマ元大統領の広島訪問も感動的だったが、再び現職アメリカ大統領が平和記念資料館に来て、「世界から核兵器を最終的に、そして、永久になくせる日に向けて、共に進んでいきましょう」と、その芳名録に書いてくれるとは。ほかの世界のリーダーも揃って平和記念資料館を見学された意味はものすごく大きいと思う。広島サミットを取りまとめられた岸田さんの手腕も大したものである。

実際問題、核軍縮がそんなに簡単に進むとはとても思えないけど、一歩前進だろうな。ちなみに私は核兵器を世界からなくす方がベストであることに違いはないが、その一方で日本が核武装するのも選択肢のひとつとも考えている。日本は、ロシア、中国、北朝鮮というゴロツキ国家に囲まれており、核武装すれば、こうした国々からの侵略や攻撃のリスクを確実に抑えられるだろう。つまり将来的には核兵器ゼロが望ましいが、それが近未来に達成できるとはとても思えないので、それまでは核武装もアリということ。ウクライナが旧ソ連の核兵器を放棄していなければ、ロシアに侵攻されることもなかった可能性があると思う。

国内には、困ったことに頭の中がお花畑な人がたくさんいて、彼らは決まってこういう。「戦争反対! 外交努力で解決するべきだ」と。しかしウクライナの例を見れば、すでに明白なように外交努力で戦争を回避できるのは、あくまで相手国も話し合いで解決しようという意志がある場合だけだ。その意志がなく、問答無用で日本国を侵略しようとする国家がもしあった場合。戦うという選択を避けるのなら、もはや結果はひとつしかない。日米安保条約があるので、その可能性はない? でも、ロシアがウクライナに侵攻する以前、一体誰がそれが現実に起こることを予想しただろうか。予想外のことが起こりうるのであれば、万が一のことも考えておくべきだと思うけどね。

ちなみにG7広島サミット関連の報道で唯一不愉快だったのは、最終日の記者会見で、会見を終えて退席しようとした岸田さんに「逃げるのですか」と男性がひつこく質問を投げかけたとの報道。何これ。スケジュールぎっしりの岸田さんに、予定時間が過ぎても自分の質問に付き合えってこと? 何様のつもりだよ。ネットで検索すると、元朝日新聞記者の尾形聡彦という人物であると特定されていた。なんでも今は朝日新聞を退社してArc

Timesというデジタルメディアの編集長をされているそうな。しかもこのメディア。例の東京新聞の望月衣塑子記者も関わっているというので、あーなるほど納得。まさに「類は友を呼ぶ」と評価するにピッタリの言動ではないか。

まあ、望月記者のような人物を名物記者と持ち上げるメディアも程度が知れるとずっと思っていたが、今回も早速、馬脚を現し、実は日本が保有していないF16戦闘機について「まさか、日本が保有するF16戦闘機を米国は出させるつもりではないだろうか 殺傷能力を持つ武器の貸与・供与を憲法九条を持つ日本は絶対にやるべきではない」とツイートして失笑されているそうな。ネットでちょっと確認すれば、すぐにわかるようなことも調べもせずに適当に記事を書いているのが、完全にバレちゃった。もはや記者としての素養に疑問符が付くのは明白。望月記者は真実よりも自分の主義主張の方が大事なんだろう。そんな価値観をもつ人物が新聞記者とは、お笑いである。

|

|

|

| 2023年5月12日(金) |

| 今日の一枚(18) |

数日前から菜園の一角でクロヤマアリが巣作りを開始。中で掘り進めた際に出た土くれを大アゴで挟んで、巣穴からせっせせっせと運び出している。しばらく観察すると、あることに気づいた。土くれを捨てるポイントは、アリによってバラバラ。巣穴近くで捨てる個体もあれば、30センチほど離れた場所で捨てる個体もいるのだが、やや離れた場所で捨てる個体の方が多いようであった。もし前者ばかりであれば、巣穴のまわりに土の山ができてしまい、出入りの際に邪魔だし、何かのきっかけで崩れて巣穴を塞いでしまう可能性がある。なので、後者を選択する個体の割合が多い方が巣作りには好都合なのは間違いない。人間であれば、当然そういうことも見越して作業するだろうが、アリのような小昆虫が理に叶った作業方法を実行しているのは、思わずうなってしまう。

1匹1匹のアリたちが、土くれは少し離れた場所で捨てた方がいいということをどのようにして選択したのか。学習ではなく種としての本能だろうが、こうした本能が次世代に継承されるしくみが、遺伝子だけで説明できるものなのだろうか。

|

|

|

| 2023年5月7日(日) |

| 現代科学の限界 |

少し前に読んだ本である。原子力工学の専門家が書いた『死は存在しない』(光文社新書)は、これまで人類が勝手に抱いていた、さまざまな死生観をいい意味で根底から覆してくれる、壮大な内容である。

著者は、アメリカの講演会で、講演後に会場からの質問を受けた際に「死とはなんでしょう?」と聞かれ、「その問いに答えるためには、もうひとつの問いを、問う必要があります。私とは何か?」。質問者は、瞬時に意味を理解して爽やかな微笑みとともに「Thank

you」と返されたという。本書を読めば、なるほどそういうことかと納得できるが、ここでは触れない。

むしろ本書の主要テーマである「死」についてではなく、本書でも触れられている別の内容について書きたいと思う。もちろん本書の核心は「死とは何か」ではあるが、一応、ひと通りの科学教育を受けてきた私でもずっと感じていた「科学の限界」について、明解に説明してくれているところにも注目したからである。

著者自身、自らの人生において、説明がつかない「不思議な体験」を数多くしてきたそうだが、これは自分に超能力や霊的能力があるからではないと説く。以心伝心、予感、予知、シンクロニシティといった「不思議な体験」は、誤解されることを恐れて、あまり公には語られないが、世の中の誰もが日常的に体験していると。

その中のひとつとして挙げられているのが「視線感応」だ。視線感応とは、何かの瞬間に、ふと視線を感じて、その方を見ると、確かに誰かが自分を見ていたという体験のことだが、これは日常的な体験であるにも関わらず、科学的に説明できない事象だとずっと私も思っていた。既知の五感だけでなく、別の何らかの感覚が人間には備わっているとしか思えない。視野の端の方で誰かの視線を気づく場合は、確かに視覚情報を元にしているといえるわけだが、確実に視野から外れた背後からの視線に気づくことがあり、この場合は視覚情報を元にしていないのは明白である。それなのになぜ視線に気づくのだろうか、ということだ。科学的に説明できないではないか。

著者は語る。現代の科学は唯物論的科学や物質還元主義的科学と呼ばれるものであり、すでに何年も前から限界に直面していると。そして現代の科学は「説明できないものは存在しない」とする頑迷な立場をとるため、視線感応といった「不思議な体験」をすべて「単なる偶然」「ただの錯覚」「脳神経の誤作用」といった理由で説明しようとする。しかし、そうしたものを除外しても、なお明確で鮮明な「不思議な現象」があることも事実だとする。そして現代の科学では説明できないことは数多くあるとして、5つの事例を挙げられている。

例えば、「量子の絡み合いと非局在性」。これは近年、よくいわれている「量子もつれ」を指すと思うが、一度、絡み合った量子同士は、宇宙の遠くにどんなに引き離されても、一方がある状態を示すと、もう一方は瞬時に、その反対の状態を示す現象のこと。光よりも速く情報が伝達されることになり、相対性理論にも反するが、現代の科学ではその理由を説明できない。またサケの稚魚は自分が孵化した河川から遠く離れた外洋で成長して、やがて生まれ故郷の河川に戻ってくるが、こうした「生物の帰巣能力」も、やはり説明できないという。もっと身近な例もある。プロ野球では、投手が投げた速球を打者が打ち返しているが、時速160キロの球を打者の視神経がとられ、脳神経に伝え、筋肉を動かすというプロセスを考えると、神経の伝達速度では理論的にはとても間に合わないのだそうだ。

話しが変わるが、かつて岐阜県のアパートで起こったポルターガイスト現象騒動。あのとき、テレビ局の取材で同行した「日本で有名な物理学者」が、アパートの住民に対して、次のように仰っていたそうだ。「私はテレビではああいうキャラクターとしてやっているが、こういうことは世の中にはある」と、なんとあっさりポルターガイスト現象をあり得ることとして認められたというのだ。このことは、のちに別のテレビ番組で件のアパートの住民が証言されていたことだが、霊現象やUFOのようなオカルト否定派の急先鋒だと思っていたら、ホンネは違っていたということだろう。もちろん、この事実はオカルト的なものすべてを肯定されているわけではないのは注意する必要がある。本当に怪しいものも多いが、その中には真実もあり得る、ということを仰っていたのだろうと思う。

科学リテラシーがまるでない一般人の中には、不思議な体験や現象というのは、見た目、なんとも怪しげで科学的ではないように感じて、それを否定している自分がいかにも見識があるように錯覚しがちな人もよくいるものだが、実はその人が漠然と認識している科学自体に限界があるというのが、紛れもない真実だろうな。我々人類はまだ本当のことはほとんど何も知らない。知っているのはごくわずかな「井の中の蛙」なのだ。今後、これまでの物質還元主義的な姿勢から「意識の科学」を取り入れた新しい姿勢に転換されて、さらに科学が進歩することに期待したい。

|

|

|

| 2023年4月29日(土) |

| 今日の一枚(17) |

我が家には樹齢60年を越えるオオムラサキツツジの古木が2本あり、数年おきに当たり年が来て、今年はそれに当たっていたようだ。おびただしい花がつき、ハチが周囲を何匹も飛び、近づくと強い香りがムンムン。ちなみに今年はカリンとブルーベリーも花がすごく多かったほか、まだ開花していないが、夏みかんや大実ユズなどもびっしり蕾がついている。

|

|

|

| 2023年4月16日(日) |

| 白内障手術 |

今年1~2月は運転免許の更新期間だった。適正試験(視力検査)にやや不安があったため、昨年末にメガネ屋に行って度の強いレンズに変えてもらうことにした。視力検査をしたところ、16段階度数を上げても免許で求められる両眼視力0.7ギリギリという結果で、これ以上はレンズでどうこうできないといわれる。検査機械でも低い判定が出て眼科検診を勧められ、いろいろ悪い方向に想像すると気が重くなった。

とりあえず最大限に度数を上げてもらったメガネで免許更新は無事にクリア。そのあと眼科を受診したところ、白内障がかなり進行していて水晶体を人工レンズに替える手術を勧められる。しかも眼底検査の際、両眼の網膜の縁に穴が開いているのが見つかった(計2ヶ所の網膜裂孔)。ほっとくと網膜剥離→失明にもつながりかねないので、早い方がいいといわれ、翌週レーザーで網膜を固定する手術も受けて、とりあえずはひと安心。この穴が網膜剥離につながるか、それがいつかというのは誰にもわからないが、結構危うかったともいえる。穴が開いた時期も不明だが(最近ではないかも)、それにしても、うわ~、怖っ!!

白内障手術は、先週と今週の二度に分けて受けたのだが、最初の右目手術の翌朝、病院へ行って眼帯を外してもらった瞬間はまさに驚きだった。

えーーーーっ、裸眼なのに、おそろしいほどにクリアに、なおかつ明るく見えるではないか。昨日までの濁った視界は一体なんだったの? 子供の頃は、おそらく同様に見えていたのだろうけど、数十年かけて徐々に水晶体が硬くなって、なおかつ濁っていくので、自分ではどれほど劣化が進んでいるのかまるで気づかなかったということだろう。特に右目手術のあとは、術後の右目と術前の左目を同時に、もしくは交互に見れるので、余計にその落差を実感できるというわけだ。

私の場合、普段の視界が霞むほどではなかったが、夜に天井の照明を見上げると、その周囲に靄がかかったようになっていたし、視力低下も自覚していたので白内障が進行していることは認識していたが、水晶体の透明度が低下して、いつの間にかこんなにもくすんだ見え方になっていたとは想像を越えている。

いくら手術でよく見えるようになったとはいえ、約45年におよぶメガネ人生を送ってきたので、裸眼のままというのはちょっと怖い。徐々に慣れるかもしれないが、目の前にレンズというプロテクターがないと落ち着かない。しかも私の場合は30センチより近いところはボケてしまう。逆にいえば、それ以上の距離ではよく見えるのだが、本や新聞を読む際などはもう少し近い位置でピントが合う方がいい。いずれデスクワーク用や取材用のメガネもそれぞれ新調しようと思う。

手術はちょっと怖かったが、片目それぞれ20分ほどで終了。人工レンズの焦点距離は一定で、水晶体のように毛様体と連動しているわけではないのでピント調整はできないが、今のところ上記以外のことではさして支障はない。なにより劇的によく見えるようになって、感動するばかりだ。歩いて行けるところに白内障手術対応の、いい眼科があって、ホントに助かった。

ちなみに白内障は80代では罹患率100%といわれる。メガネ屋によると、最近は20代、30代でも白内障が増えているそうだ。つまり、ほとんどの人にとって白内障は一生のうちに無縁ではいられないということになる。

|

|

|

| 2023年2月20日(月) |

| オミクロン株は人工的に生じたもの? |

筑波大学が運営するサイト「TSUKUBA JOURNAL」に「オミクロン株の変異プロセスを数理モデルで評価」との記事が掲載されていた。掲載されたのは昨年11月16日。

オミクロン株のスパイクタンパク質に含まれる、アミノ酸を変化させない変異とアミノ酸を変化させる変異の比率に着目し、変異の平衡を仮定した数理モデルを用いて、オミクロン株のスパイクタンパク質に見られる変異の偏りが自然に生じる確率を計算したところ、わずか0.2%だったという。つまり、オミクロン株のスパイクタンパク質の変異は、自然に生じたものではなくて人の手によって生み出された可能性があるというのである。研究室で新型コロナウィルスを人工的に変異させた株が、市井へ流出したことになり、もしこれが事実であれば、かなり恐ろしいことである。

プレスリリースも出ているが、今のところ、この研究を取り上げたメディアは皆無のようだ。ただ別の分子生物学者も、自然界では当たり前のアミノ酸を変化させない変異が無数のトライ&エラーを繰り返して、その結果が遺伝子に蓄積されているはずなのにオミクロン株ではひとつしかないことから同じことを仰られているらしい。念のためにいっておくと、「人工的に作られたウィルス説」はあくまでオミクロン株であり、当初いろいろいわれた武漢株ではないところはしっかりと押さえておく必要があるかもしれない。おそらく武漢株自体が人工ウィルスという説は事実ではないと思う。

|

|

|

| 2023年2月18日(土) |

| 最近のニュースで感じたこと |

H3ロケット初号機は中止だったのか失敗だったのか

日本の宇宙開発の命運を握るH3ロケット初号機は、直前に補助ブースターロケットに点火せずに打ち上げることができなかった。その後のJAXAが開いた会見で共同通信の記者が「中止ではなく失敗だったのではないか」とひつこく食い下がるような質問をしたことで批判続出だったらしい。

工学系ではないボクちんとしても、この状況に「失敗」という言葉を使うのは違和感がある。これって、まあよくある話ではあるが、文系の人って言葉に詳しいはずなのに共通してある特徴があると思うんだよね。それは自分が知っている言葉を「この言葉はこういう意味」と勝手に、しかも徹底的に決めつけていて、それ以外の定義の幅に対してまったく無関心ということ。つまり言葉の定義次第では認識も変わるということに1ミリも配慮しない。

「失敗」の意味をネット検索すると、「ものごとをやり損うこと」「何かをやろうとして、方法や目的を誤ったために望んだ結果が得られないこと」などの説明が出てきた。確かに予定の軌道にだいち3号を投入することが打ち上げの最大の目的であるのだから、そういう意味では「少なくとも今回は目的をやり損ねた」のは事実だ。ただ、ロケットを打ち上げる前か、あるいは上昇中に爆発炎上したとか、予定の軌道に衛星を投入できなかったとかの場合は「失敗」という表現でいいと思うのだが、今回の事象はそこまで深刻じゃない。ロケットも衛星も無傷ですんでいる。

おそらく何らかの異常があったのは事実だろう。でもその異常をきちんと検知して最悪の事態を避けられたわけで、そのシステムはうまく機能していたことになる。つまり、今回の事象は技術に対する評価としても1勝1敗みたいな話なのだ。爆発炎上であれば、もうこれは完全に全敗決定で、イコール「失敗」という表現でまったく問題はないと思うけど、1勝1敗なのだから、それを「失敗」とするのは明らかに言い過ぎだろうな。

JAXAの人が「ある種の異常を検知したら止まるようなシステムの中で、安全、健全に止まっているのが今の状況です」と説明したのに対して、共同通信の記者は「わかりました。それは一般に失敗といいます」と仰られたらしい。まあねぇ。ホントに困るよね~。この場合の「一般」って、正確に言うと「文系一般」だろうな。工学系では工学系の定義があるんだよ。自分は工学系のド素人のくせに何を偉そうなことをいっているんだか。

結局、この共同通信の記者もそうなんだけど、とにかく徹底的に定性的な視点しか頭の中に存在しない。すべてがそう。だからわずかなことでも予定通りにいかなかったことでもあれば、すべてを「失敗」という言葉で平気で切り捨てる。でも、予定通りにいかないことにもいろいろな状況があり得る。つまりロケットに起こり得る、すべての事象は失敗か成功かで単純に分けられるような話ではなく、想定されるすべての事象は、実は連続している。事象が連続しているということは、その中でどこからどこまでが失敗で、どこからどこまでが成功かは定義次第ということになる。徹底的に定量的な視点か欠落する文系の人にそういう発想はまず無理だろうけど、結局はそういう話なんだよね。

|

|

|

| 2023年2月12日(日) |

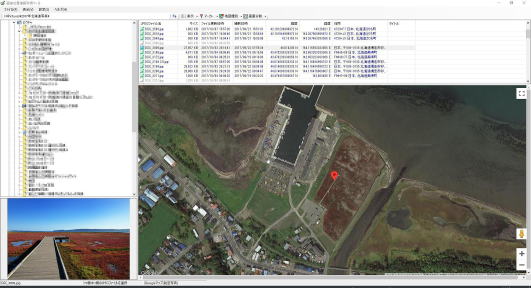

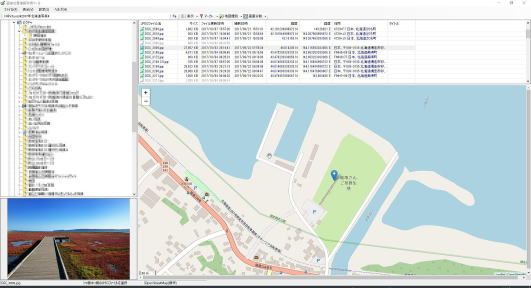

| 画像位置情報取得ツール |

ニコンの画像閲覧ソフトViewNX-iや最近のNX Studioには、撮影時に記録された位置情報を含む写真ファイルを選択すると、グーグルマップ上に表示させることができたが、その後、グーグルが収益化を計るためにGoogle

Maps APIを導入したことで、事情が大きく変わってしまった。NX Studioも同様で、最新のバージョンではマップボタン自体が消えてしまっている。

本サイトでもグーグルマップを地図枠で表示させるためにAPIキーを取得し利用していたが、何かのきっかけでAPIキーが無効になることがあり、それがイヤで直のリンク式に最近すべて変更してしまった。

とにかく、そんなことから以前のようなViewNX-iやNX Studioの使い方がしたくてもできない。いや、位置情報付きの写真ファイルを地図上で表示させる方法はいくつもあることはある。ただ、いずれもちょっとめんどうだ。グーグルのPicasaは、あれはあれで便利だったが、やや安定性に欠け、私の場合、現在ではソフトを立ち上げるだけで随分時間がかかる、もしくは立ち上げることもできなくなった。解決方法があるかもしれないが、最新バージョンをダウンロードしようにも、グーグルはPicasaの提供自体をやめてしまってグーグルフォトに世代交代させている。グーグルフォトでも位置情報を地図表示できるが、今イチ使いやすいとは言い難い。

ところが調べてみると、簡単な方法があることが判明。「画像位置情報取得ツール」というフリーソフトを利用すれば、一気に解決するとは知らなかった。あーこんな便利なソフトがあったとは。このソフトを作った人に感謝!!

ただ、このソフトでもグーグルマップで表示させるためには、APIキーを取得する必要がある。まずはグーグルのアカウント設定に始まり、クレジットカード番号の入力も求められる。私の場合は本サイトの地図枠でのグーグルマップ掲載のためにカード番号も入力した上でAPIキーを取得したが、これはアクセスが多い場合は有料になるというだけの話しで、本サイトの、特にアクセスが多いわけでもないページに掲載したからといって、料金が発生したことは過去に一度もない。しかも上限金額の設定も可能だ。従ってこのソフトで個人的に閲覧する程度であれば、まったく心配することはないが、ただAPIキーの取得や設定とか、ややめんどうなのも事実だ。

APIキーを取得した場合は、このソフトの「設定」でAPIキーを入力すれば、それで正常にグーグルマップを表示できるようになるが、APIキーを無理に取得しなくても、一覧で目的の画像ファイルを選んで右クリックして、さらに「Googleマップで開く」の選択によっても新しいウィンドウで表示させることができるので、APIキーは絶対必要というわけでもない。

画像位置情報取得ツールの画面。左側で画像ファイルが入っているフォルダーを選択するだけ。右上に画像ファイル一覧が示され、位置情報付きのファイルは青字になるので、すぐにわかる(表示までわずかなタイムラグあり)。地図上の撮影位置を示したいファイルを選べば、グーグルマップ上に赤ピンマーカーで表示される。

地理院地図に変更も可能だ。

オープンストリートマップでの表示もできる。

画像位置情報取得ツール→ダウンロード

|

|

|

| 2023年1月11日(水) |

| 訂正+α |

すでにお気づきの方もいると思うが、昨年12月12日付け日記で、新型コロナワクチンについて「3回目と4回目も従来の1価ワクチンしか用意できなかったわけで…」と書いたが、4回目は2価ワクチンということに遅ればせながら気がついた。訂正します。

今日、近所の鍼灸院に行った際にその話題になって、先生から「確か4回目はオミクロン対応だったと思う」といわれ、帰宅して自身の接種券を取り出して確認すると、その通りだった。

先生との会話で、「現在の死者は、ワクチン接種をしているのに基礎疾患があって亡くなっているのか、それとも基礎疾患はないけどワクチン接種をしていないせいで亡くなっているのか、その割合がまったくわからないですよね」という話しになった。先生曰く、「無症状の人はそもそも医療機関を受診しないし、保健所にわざわざ申告することもないので実際の感染者数はもっと多いのではないか」とも。確かに現在の私は健康そのものなので、新型コロナに感染しているという認識はまったくないが、PCR検査をした上での認識できないので、実は検査してみると陽性で、タダ単に運良く無症状なだけという可能性もあり得るし、これは私だけに留まらず直前に検査して結果が判明している人以外は、全員、本当のところはわからないともいえる。

鳥インフルエンザの流行もスゴイことになっているが、もしかすると人類と感染症との戦いが新たなフェーズに入っているのかもしれない。つまり新型コロナウィルスの感染流行が、いずれ落ち着いたとしても、次の感染症がまた流行する…ということがこの先も続くかもしれないということだ。

|

|

|

| 2023年1月1日(日) |

| 謹賀新年 |

新年あけましておめでとうございます

それにしても昨年は、コロナの感染拡大だけに留まらずウクライナ侵攻もあって先が見えない不確実で不安な一年だった。いや、ついついそう思ってしまうが、確実で安心の時代なんて過去に一度でもあったのか、と考えるとそれも疑問だ。常にどこかで何かがあるのが、この世かもしれない。

大晦日の夜。興味もない紅白歌合戦はチラッと見た程度で、あとは11月にNHKで放映され録画だけしてあった「土曜ドラマ・17才の帝国」を途中まで視聴した。

近未来の日本が舞台。凋落した日本「サンセットジャパン」で、3台のAIに補佐された17才の高校生が総理大臣を務める都市を作って改革を試してみるという壮大な社会実験がテーマのドラマだった。

市民にはウェアラブル端末が配られ、市民の意見も一瞬で集められ答えが出る。AIがそれを即、分析して、あるべき方向を17才の総理大臣にアドバイスする。経験がない高校生に総理大臣ができるのか、という批判に彼は「経験はAIに蓄積されている」と断言し、最初に市議会の廃止を決定する。

決してこのドラマを見たからいうわけではないが、私も同じようなことを考えていた。「遠くない未来にAIによって多くの人間の仕事が奪われるだろう」と近年、よくいわれているが、おそらくそれは政治家や官僚、公務員にもいえるのではないかと。ほとんどの人は、人間が判断することがベストだと思い込んでいるが、人間は例外なく100%全員にバイアスがかかる存在である。どんなに優秀な人だろうと、みんなどこかになんらかのバイアスがかかるもの。どんなに気を付けても、悪意でないとしても判断ミスをゼロにはできないのだ。しかも公共的な立場であっても人間である以上、自らの利益を前にすると判断が歪んでしまうこともある。これぞ人間の限界であり、実に人間的で個人的な「欲」とは、おそらく無縁でいられる上に人間よりも格段に情報処理能力や分析能力が高いAIの方がバランスを保った正しい判断ができるはずだ(まあ、これも要注意ではあるが)。

今すぐというのはもちろん無理だが、最初はあくまで参考情報として利用するところから始まるとしても、AIのレベルを高めることを繰り返し、何か問題が起きても折々にAIのアルゴリズムを改良していくなどしていくうちに、それが数年か、数十年かはわからないが、やがてはかなり精度の高い正解を出せる日がくるのではないか。そうなると、今のような数の政治家も官僚も公務員も不要となり、その浮いた予算を、ほかのもっと重要なことに使えるようになり、それが諸問題の解決につながっていくとも想像される。

このドラマの録画すべてを見ていないので結果は知らないが、そんなことを考えながら迎えた新年だった。

|

|

|

| 2022年12月12日(月) |

| ワクチン接種で死亡者数増加? |

『PRESIDENT2022年12月16日号』に衝撃的な記事が掲載されていた。「エビデンスに騙されないための医療統計入門」と題し、厚労省の人口動態統計から新型コロナワクチン3回目接種数と死亡者増加数を対比させたグラフが載っているのだが、両者のデータに明らかに相関関係があるようにしか見えないのだ。

ただ、この手の指摘はかなり慎重に評価する必要がある。そこで私も人口動態統計のエクセルファイルをダウンロードして、あくまでざっとではあるが、可能な範囲で確認してみた。統計学や免疫学の専門家がご覧になると、別の視点があったりするかもしれないが、少なくとも私は、記事内容の問題点は見い出せなかった。もちろん、この指摘がそのままワクチン接種と死亡者数増加の間に因果関係があるという証明になっているわけではない。しかし、確かに両者の関係が「強く疑われる」とはいえるのではないか。

こんなことをいおうものなら、Qアノンの陰謀論を信じる反ワクチン派から「そーらみろ。やっぱりワクチンは危険だ。打たない方がいい」と言い出す人が確実に出てくるだろう。でも彼らの主張とは、そもそもワクチンを打てば5年で死ぬんじゃなかったっけ?

接種した5年後に死亡者か急増しているわけではなく、グラフがほぼ重なるということは、ワクチン接種からあまり間を置かずに多くの人が亡くなっていることになる。この事実は逆にQアノンの主張が正しくなかった証拠ともいえる。しかもこの記事の指摘はデータを基にしており、根拠もない陰謀論はまったく似て非なるものである。

記事を書いたのは、東京大学大学院修了(理系)の元厚労省キャリア官僚。「官僚や政治家は、自分たちにとって都合が悪い統計・データを隠そうとします」とか、「22年3月時点でワクチンの確保や接種に4兆7000億円もの税金を投入しているので、国民を見殺しにしても、後には引けないのでしょう」との指摘もあった。まあ、その可能性は十分にあるかもしれない。

当然、現時点では厚労省はこの記事を把握しているはずで、念のため何らかの反論をしていないか厚労省サイトを閲覧してみたが、今のところ見当たらない。ひとつ。新型コロナワクチンQ&Aで、「新型コロナワクチンの接種が原因で多くの方が亡くなっているというのは本当ですか」というQがあり、その回答として「現時点で、新型コロナワクチンの接種が原因で多くの方が亡くなったということはありません」とあり、ページ内には専門家が作成したと思われる「2021年の全死亡超過死亡の発生と新型コロナワクチン接種数の関係」というPDFも用意されているのだが、この資料で触れられているのは2021年時点での話。2021年のワクチン1回目と2回目接種によって、死亡者が増加しているかどうかの検討がされているのだが、死亡者増加のあとにワクチン接種が増えており、つまり原因と結果の時系列が逆であることから因果関係は認められないと結論付けている。

一方、PRESIDETの記事が問題にしているのは、あくまで2022年の3回目と4回目のワクチン接種であり、つまり、1回目と2回目は問題なかったのに3回目の時から一部の人が亡くなる何らかの要因が生じたことになる。それはワクチン側かもしれないし、接種者側かもしれない。あるいは両方の可能性もあり得る。結局のところ、ワクチン接種はするべきなのか否か悩ましい限りだが、5回目接種をするかしないかと聞かれれば、私は迷うことなく「YES」を選択する。

ワクチンに関しては、感染を防ぐ効果が以前ほど見られないことからネット上には否定的な意見も散見されるが、少なくとも1回目と2回目のワクチンに関しては効果があったといえるのではないか。ワクチン開発がコロナウィルスの変異に追いつけないので、3回目と4回目も従来の1価ワクチンしか用意できなかったわけで、BA.4やBA.5を含むオミクロン株が感染の主流になってくると効果が薄れてくるのは当たり前の話。1価ワクチンであっても感染を防ぐ効果が低くても重症化を防ぐ効果はあるとされているので、たとえ一部に死者が出ていたとしてもワクチンを接種する価値はある、と私は考える。しかも次回はオミクロンにも対応した2価ワクチンなので、1回目と2回目同様に再び感染を防ぐ効果が期待できるのではないか。ただ、ひょっとすると2価ワクチンの場合も3回目、4回目…と続くと同じように死亡者数が増える可能性は否定できない。

多くの人は、この情報に接してきっとワクチン接種に対してマイナスのイメージを強く抱くに違いない。コロナワクチンは安全か危険か。接種によって死者が出ているのだから危険じゃないか。ならば打たない方がいいに決まっていると。でもそれはあまりに単純すぎる考え方だと思う。

仮にこの記事が指摘する通り、ワクチン接種と死亡者増加に因果関係があったとしよう。そうすると記事でも触れているように22年2月の3回目接種による死亡者数は約1万7000人(別の要因での死亡者数を仮に2000人として引いた数字)であり、人口動態統計によると22年3月は約1万4000人(同)、4回目接種の22年8月は約1万6000人(同)、9月は9000人(同)なので、合計約5万6000人以上になる。

前述したように1回目と2回目では相関関係が認められていないので、3回目接種で亡くなった3万1000人以上の人は1回目と2回目では問題なかったことになり、4回目接種で亡くなった2万5000人の人も1~3回目では問題なかったことになる。ということは、国内のワクチン総接種者数に対しての死亡者増加数ではなく、ワクチン総接種回数と対比させる方がいいと思う。現時点での国内ワクチン総接種回数は約3億7300万回となり、死亡者増加数約5万6000人の割合を計算すると0.015%という数字が出る。

0.015%の確率で亡くなる人がいるからという理由でワクチン接種をしない選択をしたとしても、人によってはコロナ感染によって重症化するなどして、それですまない可能性もあり、無症状であったとしても他人に感染させてしまう可能性、また感染させてしまった人に基礎疾患があって重症化、もしくは死亡させてしまう可能性、さらには感染拡大が続くことで感染力が強い新たな変異株が生まれてくる可能性にもつながることを考慮すると、ワクチンを接種しない選択もどうなのか、という話にもなってくる。ただ、ワクチン効果によって以前ほどのリスクはなくなってきたともいえ、いつまでワクチン接種やマスクなどの感染防止対策を続けるのか、という議論はあってもいい。

以前にも触れたが、多かれ少なかれ何でもリスクはつきもので、ワクチンを危険とみなして接種しないのは、自動車事故で亡くなる人がいる理由で危険とみなして自動車に乗らないようなもので過剰反応だろうな。たぶん、何らかの体質に起因して亡くなっている人がいて、それは予想以上に多いのは事実かもしれない。厚労省としては、因果関係を調べるにしても時間もお金もかかるし、もし本当に関係があるという結論が出て、それを公表すれば、ほぼ確実にワクチン接種率が低下して、感染拡大や新たな変異株の出現など、さらなるやっかいな問題につながるのを恐れているのだろう。物事を情緒的にしか考えられない日本国民を相手にしていては、厚労省の対応もわからんでもないけどね。

|

|

|

| 2022年11月9日(水) |

| 皆既月食+天王星食 |

昨夜の皆既月食+天王星食は、直前まで写真を撮るつもりはなかったのだが(皆既月食は珍しくないし、何度も見ているし写真にも撮っているので)、天王星食とセットになった極めて珍しい天体ショーだから「やっぱ撮ろう」と方針転換。

2階の東側窓際に三脚をセット。ただ、肉眼はもちろんカメラのファインダー越しでも天王星は暗くて見えない。撮影したファイルをモニターで見ると、周囲の明るい星も含めて位置を確認できるが、どれが天王星なのかはわからない。検索して月のどちら側から天王星が近づいてくるのか、また広島の天王星食の潜入と出現開始時刻を調べてみた。

国立天文台の公式サイトには、日本各地における天王星の潜入位置と出現位置が図示されてはいるが、月自体が天の北極を上にした図なので、観測者の天地方向とは異なる。天の北極とは、つまり北極星方向。ということは観測者から見ると天王星は月の左下方向から近づいてくることになる。

今回、何件か、関連したサイトを閲覧してみると、東の空で月食が進行していく様子をイラストで解説した図に、この国立天文台サイトの天王星食潜入・出現図を元にした図を重ねて掲載しているサイトもあった。うーん。わかってねぇなぁ。観測者目線での月食進行図に天王星食図を合わせて掲載するのであれば、天の北極を上にした月の図をそのまま載せちゃダメじゃん。月の図を天の北極方向に傾けなきゃね。

皆既月食と天王星食をどちらも見届けたが、あとで撮影ファイルを確認すると、畳の上に三脚をセットしたので、ややブレが目立った。といってもそのままシャッターを押したわけではなくて、バルブ+手動シャッター方式だったので、そんなに失敗はなかったのだが。そういう意味で、やや不満が残る結果になったが、一応昨夜の成果を掲載しておく。

国立天文台サイトには、報道関係者向けに「2022年11月8日 皆既月食・天王星食 解説資料」というPDFがアップされていて、それを読むと「日本で前回皆既食中に惑星食が起こったのは、1580年7月26日の土星食で、次回は2344年7月26日の土星食」とある。ちなみにスポニチサイトでは、「天皇星食も同時に見られるのは442年ぶり」と書いていて、天王星を天皇星とするのは論外だが、さらに土星食と天王星食を勘違いまでしていた。

また同資料には記述はないが、今日の毎日新聞サイトでは、「皆既月食中の天王星食は、記録をたどれる4000年間では一度もなかった」とあった(読売新聞は「過去5000年一度もない」と報道)。毎日新聞の「記録をたどれる」というのも誤解を生みそうな記述だが、昨夜はそれほど極めて稀有な天体ショーが上空で展開されていたことになる。

上記、皆既月食+惑星食の履歴は、すでに各報道機関でもこの資料を元に触れられている通りだが、一方で初見のことも書かれていた。皆既月食中に天王星食が見られたのは、日本全国ではなくて、山形~栃木~千葉県東部を結んだ線より東側では、皆既月食が終わった後に天王星食の潜入が始まるという。北日本のみなさんは、皆既月食と天王星食を同時に見れなかったのか。知らなかった。

20h21m49s 左下の小さな点が天王星だ

20h26m20s 皆既月食中の月に隠れる寸前の天王星(左)。21h20m12s 再び月から現れた天王星(右)

|

|

|

| 2022年11月1日(火) |

| カブトムシの幼虫大発生!! |

先月中旬のことだが、菜園にある腐葉土プール(落ち葉などを貯めて腐葉土を作るために波板を円形に組んで地面を少し掘って設置したもの)のひとつから腐葉土を回収する作業をした際のことだ。

プールには折々に庭で集めた落ち葉や収穫が終わって抜いた野菜などを少しずつ上から追加していくが、すでに設置してから10ヶ月くらい経過している。おそらく下の方はもう腐葉土になっているはずだ。すべての落ち葉が腐葉土になるのを待っていると、かなり時間がかかる(おそらく2年)ので、隣にも新しい同型のプールを新設して、上の方の腐葉土になっていない部分を移して、下の腐葉土を先に取り出すことにした。

徐々に移していくと、下半分はもう十分に腐葉土になっていた。その腐葉土をスコップで掘っていくと、ゴロゴロと白いものが出てきた。どう見てもカブトムシの幼虫だ。こんなに大きな幼虫はカブトムシくらいのはず。念のため検索して確認すると、確かにカブトムシの幼虫だった。しかし出てきたのは一匹や二匹ではない。驚くほどたくさんいた。プールは直径1.4m、高さ90cmくらいだが、その腐葉土部分に大小合わせて50匹以上はいた。

それにしてもカブトムシの幼虫がいたことは、結構驚きだ。子供の頃は、よく夜に我が家にやってきて喜んで捕獲したことがあった。オスはあまり記憶にないが、メスやノコギリクワガタのオスは、よく来ていた、ところが最近は近所の雑木林がことごとく宅地に変貌して、見かけることがなくなっていた。それなのに我が家の腐葉土プール内にカブトムシが卵を産んでいたことになる。つまり近所にまだ生息しているとしか思えない。

近所といってもその環境を知っているようで知らないことも多々あるかもしれない。かつてカブトムシやクワガタムシを探しに行った雑木林はもうないが、行ったことがない場所にコナラなどがまだまだ残っているのだろう。そうした林下の腐葉土で繁殖を続けていたが、夜飛んでくることがなかっただけなのかもしれない。

とりあえず腐葉土プールのそばの、常に木蔭になる場所に腐葉土を山のように積んで幼虫をすべてそこに埋めて、さらにその上から落ち葉をたっぷりとかけておいた。来年初夏には蛹になって、夏には羽化するだろう。

それにしても腐葉土プールとはいえ、円筒状の人工物体である上に表面にはマルチを敷いて重しを載せているので、外見上は腐葉土があるようには見えない。でもカブトムシのメスは、私が知らないうちに我が家の腐葉土プールに目を付けて卵を産んでいたことになる。遠くから腐葉土の匂いを識別したとしか思えないが、我が家に隣接する森は照葉樹が多くてコナラはないと思うのだが、そんなところに腐葉土があるのを「よく見つけたな」と思わずにいられない。

とにかく我が家でカブトムシが繁殖していたのは大変喜ばしいことだ。タマムシだけでなくカブトムシもいたとはね。

実は今日も幼虫を移したあとの腐葉土をすくっていると、まだ残っていたようで何匹も出てきた。

|

|

|

| 2022年10月2日(日) |

| 「食と農」の博物館の企画展に写真を提供しました |

8月に母校の東京農業大学からメールで写真提供の依頼を受ける。まさか出身大学からそんなメールを頂くとは想像もしていなかったので、ちょっと驚いた。しかし、母校からのご依頼とあれば、喜んで協力したい。

大学の付属施設「食と農」の博物館で10月14日~来年3月4日まで開催される企画展 「荒川 弘〈百姓貴族〉× TOKYO NODAI 2022」に当サイト「動物記47」で掲載している動物注意標識の写真5点ご使用頂くことになった。オープニングセレモニーにもお誘い頂いたが、残念ながら私は見に行けない。代わりにお近くの方はぜひ。

「食と農」の博物館ができたのは知っていたが、卒業後のことなので、見学したことはなかった。いつか機会があれば訪問してみたい。

今回の件があって、ふと懐かしくなり、大学キャンパス内や、当時住んでいた世田谷の上町や豪徳寺をグーグルのストリートビューや投稿写真で見てみたのだが、もう当時の面影はほとんどなかった。そりゃそうだ。もう30年以上の時間がたってるんだもん。大学も見違えるように近代的になっていて、母校であるにも関わらず、いつの間にか「知らない大学」と化していた。でもそれだけに、今回のご依頼は、久しぶりに母校とつながった感じがして、うれしかった。

「食と農」の博物館公式サイト→こちら

東京農業大学公式サイト→こちら

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| 円安 |

円相場が1ドル=140円台前半まで下落し、これは24年ぶりの円安水準とのことだ。円安は、輸入業者にとっては頭が痛いだろうが、うちにとっては大変好都合な事態である。父には毎月海外から送金があるのだが、その際の為替レートで円換算されて口座に振り込まれるので、円安の方が受け取る金額も増えることになる。輸入品の値段上昇を考えると、少し微妙な面があるのも事実だが、それでもプラスの方が大きいだろう。

先月には、広島の移動領事館に父を連れて行って、その関連手続きをしたが、そこで受け取った書類を直接、送付しなければならないことが判明。もうしばらく前から国際郵便はコロナの影響で止まっているので、EMSでは送れない。そこでいろいろ調べてヤマト運輸の国際宅急便で送ることにした。といっても成田空港から先はUPSという物流業者に委託されるようだが、書類2枚の送料は営業店持ち込みで1600円。要する時間は2週間とのことだった。しかし先月末に発送したところ、ネット上の追跡ページを確認すると、アメリカのアンカレッジやマイアミを経由して、わずか4日で現地に到着していた。意外に迅速で驚いた。

それにしても領事館の登録・予約システムが、ブラウザの自動翻訳機能で日本語表示になるとはいえ、翻訳されない箇所があったりして、登録するだけでも四苦八苦。ただ、認証は一発で成功し、予約自体は簡単にすんだ。名古屋の領事館など、あちこちに問い合わせたり、父の会社OBの人に教えてもらったりしながら、なんとか対応。あーやれやれ。

|

|

|

| 2022年8月14日(日) |

| マルチ |

うちの菜園では、今年からマルチを使ってみたのだが、どうもこれが野菜の生育にプラスに働いているような印象である。知らない人のためにフォローしておくと、農林水産省のサイトには、次のように説明されている。

| |

|

|

| |

「マルチ」とは、畑のうねをビニールシートやポリエチレンフィルム、ワラなどで覆(おお)うことで、英語の「マルチング」を略(りゃく)したことばです。

マルチングを行うことにより、

1.地温の(ちおん)の調節ができる

2.土の乾燥(かんそう)を防(ふせ)いでくれる

3雑草(ざっそう)を生えにくくする

4雨などで肥料(ひりょう)が流れることを防ぐ

5病気の伝染(でんせん)を防ぐ

などの効果(こうか)があります。 |

|

| |

|

|

|

黒や透明、シルバーがあるが、うちの場合は黒マルチで畝を覆ってみた。その作業は確かにそこそこ手間がかかることは間違いないが、慣れればそれほどでもないし、あとあとのことを考えるとメリットの方が大きい。マルチをすると、水やりの頻度が少なくてすむようになり、しかも生育もすこぶるいい。例えばカボチャ。初めてマルチをして苗を植えたところ、これまでないほど立派に生育し、今年は40個ほどが収穫できそうな勢い(収穫したのは32個。あと8個ほどが未収穫)である。トマトも、すべてというわけにはいかないが、出荷できそうなほどにきれいにできて、値段が高い品種の苗でもないのに、今までで一番おいしいのだ。おそらく、マルチだけの効果ではなく、腐葉土を積極的に使っていることも大きいと想像するが、とにかく今年の夏は収穫増につながっている。

実はこれまで野菜の収穫量はまったく記録をとっていなかったので、ひと株が生産する総量なんて想像したこともなかった。日をおいてパラパラとナスやピーマンがとれていても、総量はまったく知らなかったわけだ。そこで今年から毎日記録をとってみたのだが、わずか5本とか10本程度のナスやピーマンの株からでも、ひとシーズンの総量となるとかなりの量になっていることが、遅ればせながら判明した。昨日時点での我が家菜園の総収穫量は次のとおりである。

ナス(長ナス+中ナス 10株) 168

ピーマン(肉厚+普通 5株) 137

トマト(大+中 5株) 124

ミニトマト(赤+黄 5株) 740

キュウリ(5株) 66

ゴーヤ(5株) 23

カボチャ 32

小玉スイカ (3株) 9

トウガン(1株) 8

オクラ(15株) 182

トウモロコシ 47

ブルーベリー 7キロ

ジャガイモ(3品種) 40キロ

一昨日の収穫はこんな感じ。毎日、結構な量で、食べきれないくらいだ。

|

|

|

このページトップへ

|